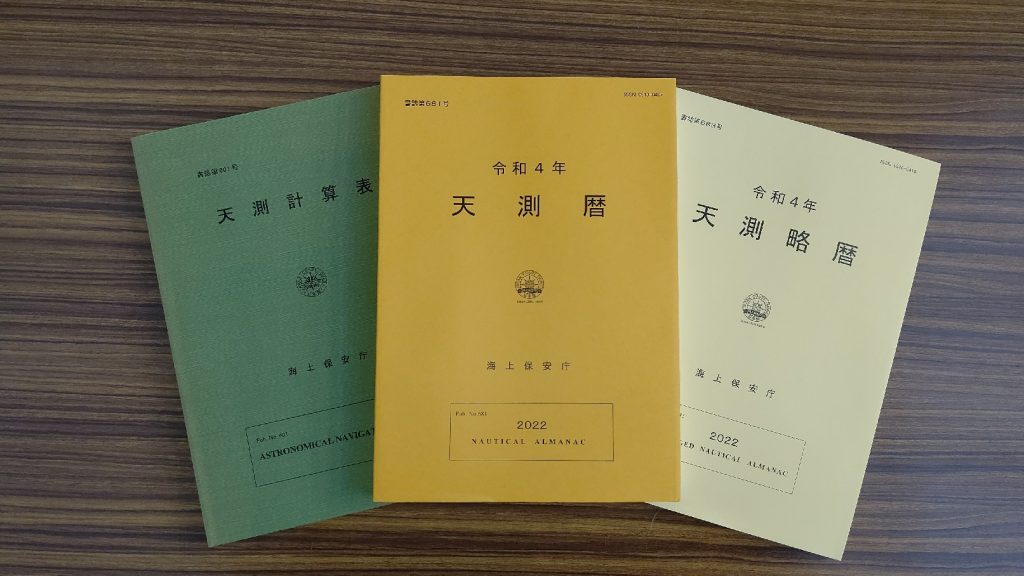

太平洋戦争後、海上保安庁が海軍解体の際に引き継ぎ、航海用の暦として作成、刊行する毎日の天体の位置、太陽や月の出没時刻等を掲載した「天測暦(てんそくれき)」。 海上保安庁の業務としては2022(令和4)年版として発行するのが最後になるのだという。さらに2023(令和5)年からは、こうした天文に関する情報提供業務自体も終了する。

■”温故知新・歴史に学ぶ、まちづくり”をテーマに関西でボランティア活動する男性も「天測暦」に想いを馳(は)せた。

一般社団法人・港まちづくり協議会大阪の高見昌弘さん(兵庫県伊丹市)は「千石船」と呼ばれる江戸時代の貨物船で、上方から江戸へ多くの生活物資を運んだ菱垣廻船を復刻させようと「菱垣廻船保存プロジェクト」を進めている。2013年秋、天保山まつりで三分の一縮尺の菱垣廻船「浪華丸」(山車:全長約10m 幅約3m 帆柱約9m)を再現した。

千石船は米1000石(約150トン)もの積載量がある貨物船。往時は、海から見える陸の景色で、また夜は星や太陽で自分の船の位置を知る。航海の大変さは想像に難くない。一方GPSがあたりまえの今、電気は生命線だが海では何が起こるかわからない。万が一の場合を考えると天測暦も知識として理解しておく必要がある。私たちは昇る朝陽に手を合わせたくなり、また夜は満天の星空を仰ぎ見て星座を探し祈りや願いを込める。往時の船乗りたちが目にしていた空の景色は今も変わらない。

菱垣廻船は、江戸から明治初期まで活躍していた。天保山(大阪市港区)から大阪湾にそそぐ安治川。『出船千隻・入船千隻』と言われた当時、海運を担っていた菱垣廻船は日本の経済を支えたと言っても過言ではない。その賑やかな様子が錦絵「菱垣新綿番船川口出帆之図」にも描かれ、この頃が水都大阪の始まりだったのかも知れない。

一方、和船の建造技術に関しても注目すべき点が多い。船大工は、後に家具職人や宮大工(神社・寺)として活躍しているなど多くのエッセンスを秘める。だからこそ復刻に熱が入る。日本の経済を担った菱垣廻船は日本の文化。時代は変われど、こうした日本の歴史を世界の人たちに自慢したいとの思いを強める。