姫路市にある兵庫県立歴史博物館で、特別展「驚異と怪異-モンスターたちは告げる-」が開かれている。英語で怪物を表す「モンスター」(monster)はラテン語の "monstrum"に由来し、「怪物」という意味の他に「警告」や「予兆」という意味を含んでいた。出現すると、これから悪いことが起こると人間に警告する存在だったというモンスターの歴史と、どのようなモンスターが世界に存在するのかを、国立民族学博物館や県立歴史博物館などが所蔵する資料245点からひも解く。

例えば「人魚」。文政年間(19世紀)に、「神社姫」と呼ばれる怪物を描いた絵が流行した。当時流行していた疫病「コロリ」除けのためと長生きのためとされたのが人魚とされ、作り物のミイラが流行った。このミイラにオランダ人が興味を持ち、長崎からオランダに持ち帰り、「人魚のミイラ」として話題になったという。その人魚のミイラもこのほど里帰りした。日本で人魚というと「かわいい」イメージが強いが、「おどろおどろしい」姿を見せている。

隠れた目玉が「件(クダン)」という人の顔を持つ牛。19世紀、越中国(現在の富山県)立山に現れ、「疫病によって人が大勢死ぬが、我が形を描いた絵を見るものはその難を逃れることができる」と告げたという。その姿を描いた絵が広まった。当時は「クダベ」とか「クダヘ」と呼ばれたが、「クダン」の写し間違いとされている。

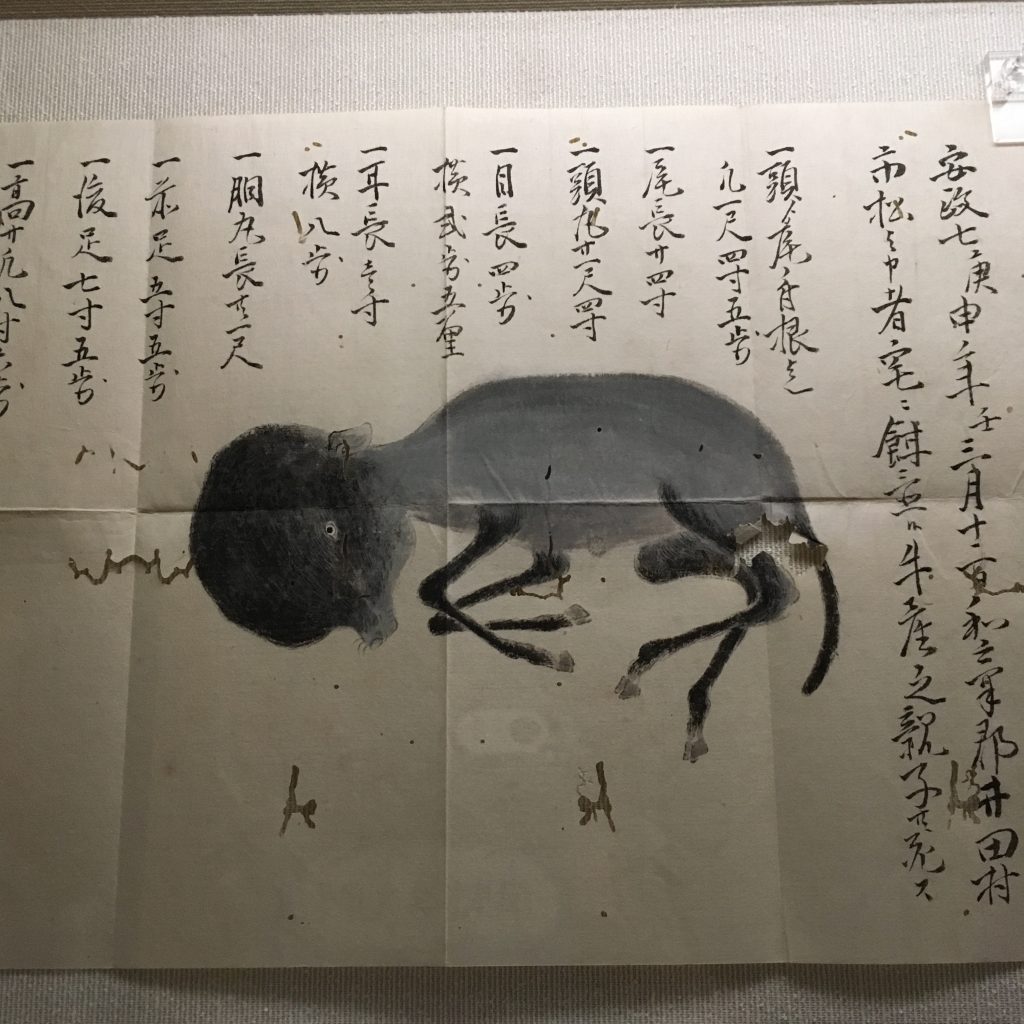

件に関する資料は何点か展示されているが、この中に初公開となる1枚の絵がある。特別展が始まる2週間ほど前に館蔵資料の中から発見、急遽展示することになったという。その絵は1860年に現在の岡山県備前市で、「件が生まれた」ことを告げるもので、その姿とともに大きさなどが詳細に記されている。県立歴史博物館の香川雅信学芸課長は「殿様に報告するために詳しくかかれたのではないか」と分析する。

そして、件の「はく製」も展示されている。顔は大きな鼻を持つ人間のようだが、胴体は子牛、尻尾のようなものもある。「人魚のミイラ」とは違い、作り物ではなく、生まれてきたものをはく製にしたもの。よく見ると毛が薄くなっているところもあり、人がなでた痕と推測される」(香川課長)。件が生まれて予言を残したという話は、明治や昭和になってもあり、ちょうど戦争が始まったり終わった頃と重なっていたという。

このほか、河童や海の怪物、竜、天狗などに加え、最近話題の「アマビエ」に関する資料も展示されている。アマビエが登場するのは、件より後のこと。1846年、肥後国(熊本県)の海に現れて「自分は海中に住むアマビエという者で、当年より6年間は豊作が続くが、病気が流行するので自分の姿を写して見せるように」と告げて海に消えたという。

兵庫県立歴史博物館

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/