市長室以外のおすすめスポットは、篠山城大書院のスタッフによると、大書院を出て内堀沿いを南堀方面へ、二の丸庭園を越えたあたりで本丸の方を振り返ると……いい眺めだそうです。大書院の入り口から見るとちょうど反対側あたりになります。

お堀からも、ゆったりと手こぎボートで楽しめます。今年のボートの営業は3月28日からの予定。丹波篠山市によりますと、土日を中心に5月いっぱい営業する見込みです(3月18日現在)。

少し足を伸ばして城の東へ。散策コースが整備された王地山公園があります。ソメイヨシノと自生のヤマザクラなどが花を咲かせると、山全体が桜色に染まります。さらに公園の西側にある赤い鳥居がトンネルのように続く階段を登ると、まけきらい稲荷(王地山平左衛門稲荷神社)があります。ここの桜もおすすめです。

さて、篠山は古くから京都と山陰・山陽を結ぶ交通の要衝でした。関ヶ原の合戦に勝利した徳川家康が、1609年、豊臣氏が残っていた大坂城を、西国の豊臣ゆかりの大名を分断するために築城しました。笹山という小山を利用した平山城で、本丸を中心に二の丸、三の丸、そして内堀と外堀という二重の堀、さらに外堀の三方に出入り口として馬出を設け、防御に力を入れた城でした。わずか1年足らずの突貫工事で完成しましたが、天守閣は築かれませんでした。

大書院はほぼ同時に建てられ、およそ260年間に渡って藩の公式行事などに使われました。明治維新以降、ほとんどの建造物が取り壊されました。大書院は唯一残り、小学校や女学校、または公会堂として利用されていましたが、1944(昭和19)年1月6日、火事によって消失してしまいました。現在の大書院は2000(平成12)年に再建されたものです。中は江戸時代初期の様子がよく再現されていて、金をあしらった釘隠しがまぶしい豪壮な造りとなっています。京都・二条城の二の丸御殿相当の規模で、石高5万石の大名の国にあるものとしては破格の規模でした。

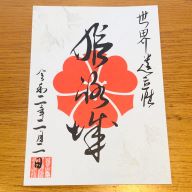

一方、石垣と掘、馬出などの遺構は、ほとんどその原型を残しています。このことから1956年には国の史跡に指定され、2006(平成18)年には日本の100名城に選ばれました。城全体はコンパクトにまとまっており、周辺に広がる城下町と合わせて散策したいところです。