戦争中に犠牲になった民間の輸送船や乗組員らの資料を集める「戦没した船と海員の資料館」(神戸市中央区海岸通)。新型コロナウイルス感染拡大防止のため春から休館中だが、75回目の終戦記念日は「節目の今年は何とかして祈りを捧げたい」と関係者だけで集まったという。

終戦記念日、姫路市から駆け付けた遺族の女性の姿もあった。祖父が徴用船「崙山丸(ろんざんまる)」の機関長を務めていたが、鹿児島県徳之島沖で米潜水艦の魚雷を受け沈没、戦死したという。

「4年前に祖父のことを調べたいという姪とともにここを訪れました。娘の母がもともといろんな資料を集めていましたが、こちらでは沈没の最後の様子を研究員の方に詳しく教えていただきました。それ以来、毎年通っています」

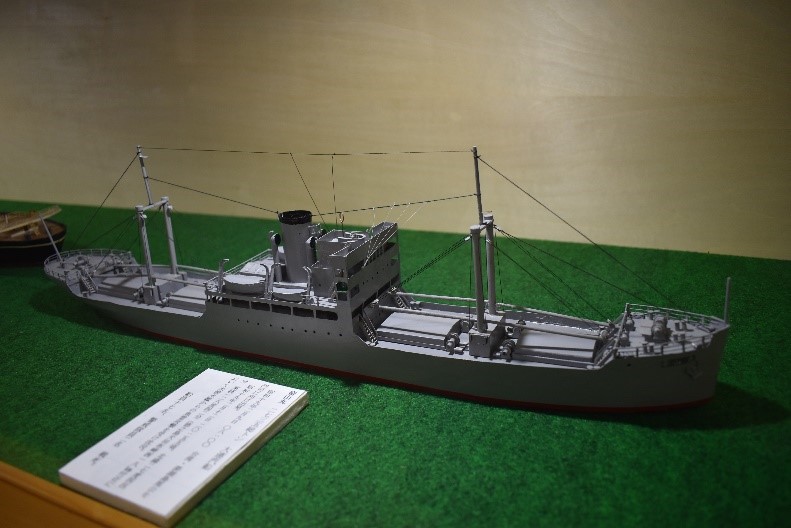

戦没した船と海員の資料館・研究員として長年戦調べてきた大井田孝さんに、崙山丸について尋ねると、資料館の展示にある崙山丸の写真と模型を見せてくれた。

==============

崙山丸 二七三五総トン 大連汽船

昭和十九年二月九日〇八:〇〇 台湾・澎湖島馬公を門司に向け出発。

昭和十九年二月十二日二〇:五五頃、北緯二七度四四分、東経一二八度四二分(徳之島犬田布岬西十八km付近において米潜水艦からの魚雷攻撃を受け沈没。

船員十七名、警戒隊員二名 戦死。

================

女性によると、祖父は沈没する崙山丸からいったんは海に飛び込んだが、沈没の責任をとるため船長とともに自死を選び海に消えたという。大井田さんも「そうした例は民間船でも少なくない」とこぼす。民間の船員たちにまで叩き込まれていた“自決の思想”の源流は当然に軍の中にある。

「日本軍は兵隊や船員、人の命を軽くしか見ていなかった。『油の一滴は血の一滴』という一方、十分な警護もないまま民間船を駆り出した。特攻隊の編成にも通じることだが、人の命はいくらでも替えがあると考えていたと言わざるを得ない」

「膨大に戦線を拡大する中で補給についてあまりに無関心だった。兵隊一人が動けば、そのための食料や物資が欠かせない。日本はアメリカに物資の量の差で負けたというが、むしろ補給、ロジスティックの考え方の差で敗れたといっていい」

戦争に巻き込まれ犠牲となった民間船と船員たちの資料は、日本軍の「思想」・「補給の考え方」を静かに浮き彫りにする。終戦から75年を迎え、改めて考えるべき問題といえるだろう。

「戦没した船と海員の資料館」すでに9月中旬までの休館を決めており、再開については今後も新型コロナウイルスの影響をみながら判断するという。