まもなく、『命輝く未来社会のデザイン』をテーマにした大阪・関西万博が開催されます。万博の開催を機に、兵庫県では、兵庫県そのものをパビリオンに見立てた「ひょうごフィールドパビリオン」を展開。神戸エリアだけでも、40を超えるプログラムが登録されています。

このたび、ラジオ関西の朝の顔である三上公也アナウンサーが「こうべフィールドパビリオン」の公認レポーターに就任。今回は、『マッチラベルコレクション閲覧、 デコマッチ箱・塗り絵マッチ箱手作り体験』についてレポートしました。

かつてのマッチは、火をつける道具としてはもちろん、広告媒体としても身近な存在でした。マッチは環境に優しいということから、最近は防災用品としても見直されつつあります。

じつは、兵庫県はマッチの国内最大生産地として知られます。神戸港からは、国内だけでなく世界中に輸入されてきました。

花隈公園(神戸市中央区)から1ブロック東に進んだ場所に位置する日本燐寸工業会では、マッチの歴史を見て学ぶことができるほか、4万点にもおよぶマッチラベルコレクションの見学やマスキングテープで自分だけのマッチ箱を作ることができます。

三上アナはマッチを集めていた経験があるそうで、懐かしく楽しいマッチの世界をのぞいてきました。

まずは、マッチの歴史に触れた三上アナ。もともと、全国各地で作られていたマッチですが、神戸港から輸出することが多かったため、自然と兵庫県内の製造会社が増えていったそうです。現在、同県が占める国内のマッチのシェア率は80パーセントにも上るのだとか。

事務所には火を点ける方法が書かれている冊子もあり、三上アナは「若い世代では(点け方を)知らない人もいるのか」と感慨深く見ていました。ここでは、マッチ棒を使ってつくられたカラフルなマッチ棒アートや、レトロかわいいマッチ箱も見ることができます。

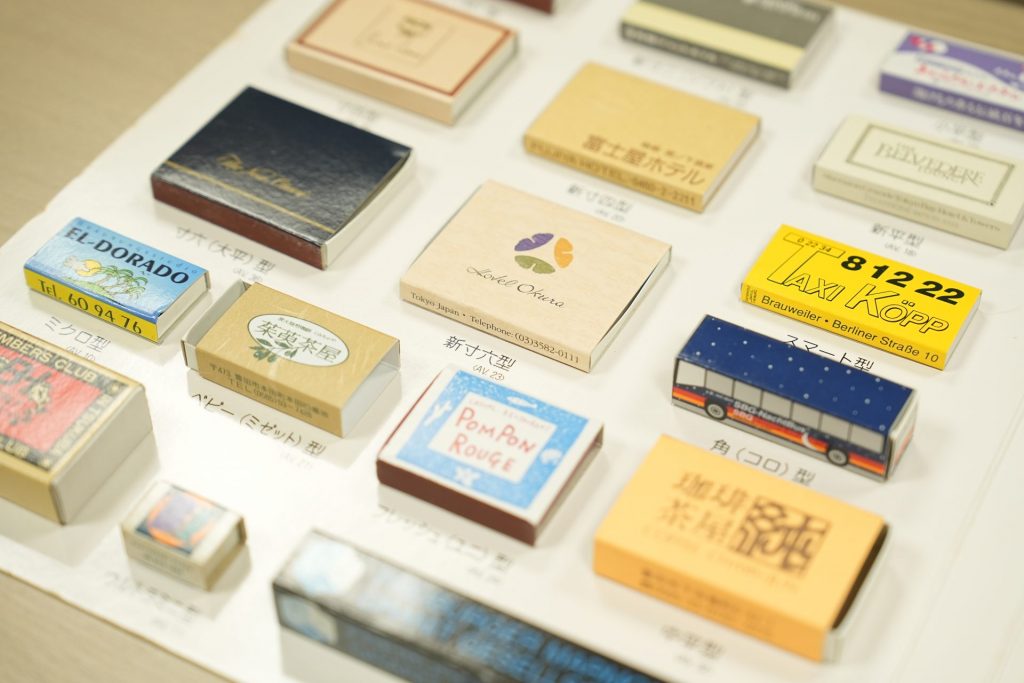

火を点ける道具としてだけでなく、飲食店や喫茶店、ホテル、旅館、銀行など、さまざまな業種で配られるノベルティグッズとしても活躍したマッチ。ここでは、マッチラベルのコレクターが集めた約4万点もの図録を自由に閲覧することができます。

鉄道好きの三上アナの目に止まったのは、鉄道をモチーフにしたラベル。それぞれの特徴をいかしたデザインが施されており、見ごたえたっぷり。三上アナは、「馴染みの店のものや、デザインがおしゃれだったりかっこよかったりしたマッチ箱は大事に残していた」と当時を思い返しました。

歴史の詰まった図録を楽しんだあとは、自分だけのマッチ箱が作れる“デコマッチ箱体験”に挑戦。マスキングテープを自分好みに貼りつけていくという一見簡単にも思える作業ですが、センスが問われることもあり、次第に言葉数が少なくなり、黙々と作業に集中する三上アナ。「神戸のテープが素敵だったのと、“乗り物感”をテーマに、僕らしいマッチ箱を作りました」と、仕上がりに大満足の様子でした。