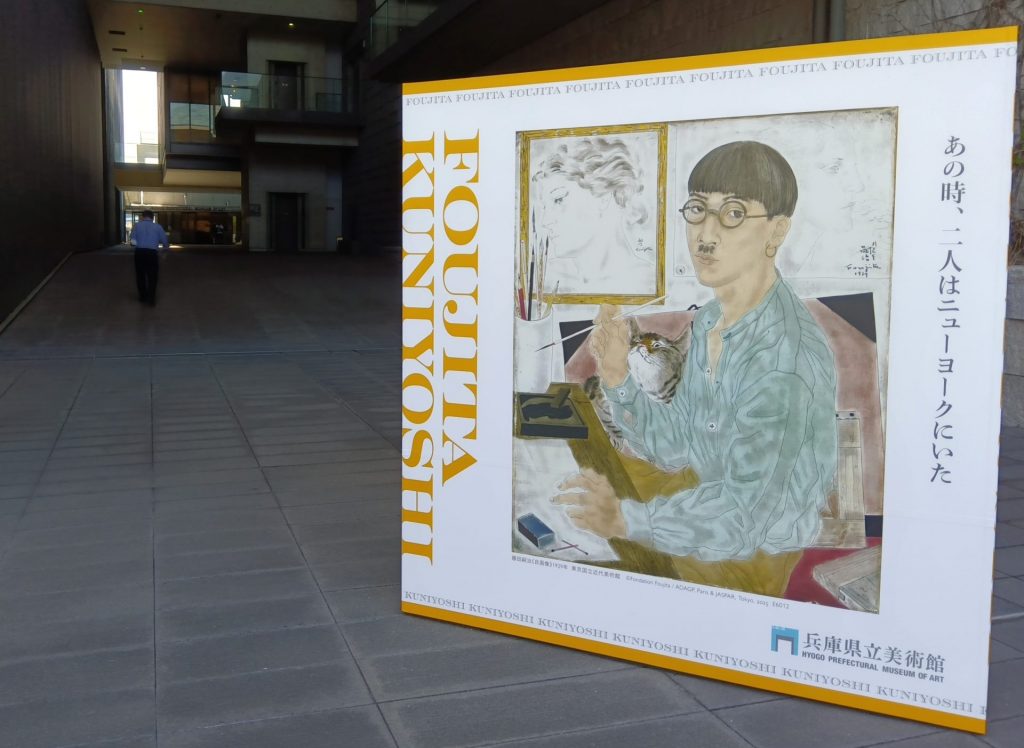

20世紀前半、パリとニューヨークでそれぞれ活躍した画家、藤田嗣治(1886~1968年)と国吉康雄(1889~1953年)。2人の軌跡をたどる特別展「藤田嗣治✕国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」が兵庫県立美術館(神戸市中央区)で開かれている。藤田と国吉の多彩な作品に加え、2人の交流を示す新資料、生前の肉声なども公開。本展は同館のみの開催で、8月17日(日)まで。

東京生まれの藤田は26歳で単身渡仏。「素晴らしき乳白色の下地」と称賛された独自の画風によって1920年代、エコール・ド・パリの寵児として名声を得た。岡山出身の国吉は16歳で米国に渡り、働きながら絵画の研鑽を積み、アメリカ具象絵画を代表するアーティストとして地位を築いた。3歳差で同じように海外を拠点に活動した2人には共通の知人もおり、藤田の日記に国吉の名が登場するなどしたが、実際の関係性についてはこれまではっきり分かっていなかった。

展覧会は9章立てで構成。2人がそれぞれ異国に定住し成功を収めたこと、戦時下でのスタンスの違い、終戦後の活動などの事実を軸に時系列で作品を紹介している。年代やテーマが近い画がそばに配置されており、2人の作風を見比べながら鑑賞できる。

同じ「裸婦」でも、繊細なタッチで白い肌を際立たせる藤田に対し、国吉作品は、デフォルメし、どこかユーモラスな雰囲気をたたえる。太平洋戦争前に描かれた静物画では、藤田は生きた動物と命のない食材を1つの画題とし、国吉は、足の欠けた逆さまのテーブルを中心とした謎めいた構図をつくった。

日米開戦後、母国にいた藤田は、軍から注文された「作戦記録画」に取り組み、「戦勝画」「玉砕図」を次々に描き上げた。一方、在米の国吉は「敵性外国人」として行動制限を受けながら、日本の軍国主義を批判する活動や制作に注力。戦争によって2人の立ち位置は大きく離れた。

展示の目玉の1つは、このたび見つかった2人の直接交流を示す新資料だ。1930年、ニューヨークを訪れた藤田の歓迎会で寄せ書きされた色紙で、国吉と日本画家・近藤赤彦(1870~1950年)による牛の絵がある。当初は国吉関連のドローイング作品という認識だったが、今展の美術館の調査で、牛の上部に、退色した藤田のサインと「牛めし」と書かれたのれんのイラストが確認された。まず、紙の中央に国吉が鉛筆で雌牛を、次に近藤が下部に墨で雄牛を描いた後、上部の残ったスペースに藤田が即興的にのれんを描いたと考えられるという。