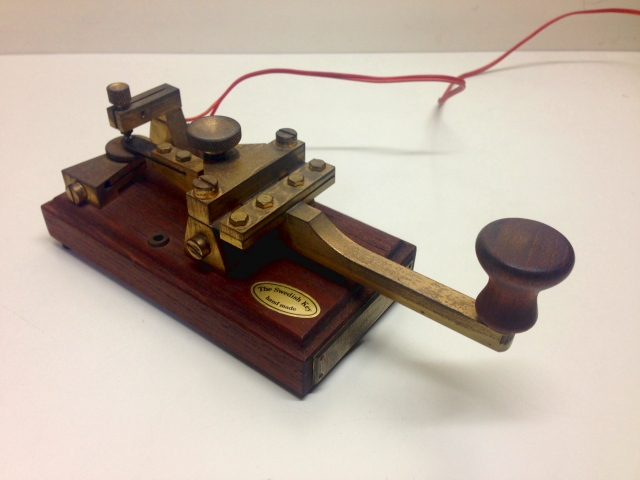

2024年で耳にすることが多かった楽曲のひとつ、こっちのけんと『はいよろこんで』。耳に残るキャッチーなメロディーに加えSNSでダンス動画が投稿されるなど、様々な角度から注目を集めました。さて、筆者が気になったのは歌詞の中に含まれる記号のような表記「・・・ーーー・・・」という部分。これはモールス信号の「SOS」を表しているそうです。一体どんな信号なのかを調査してみることにしました。

☆☆☆☆

SOSはいつから使われているのでしょうか? 日本航海学会の南清和さんに聞きました。

モールス信号の歴史は100年以上と南さんは話します。「1900年代初頭には電信技術が実用化され、電波を使って自分の意思を遠くまで届けることができるようになっていました」(南さん)。当時、電信技術を必要とし取り入れたのが船舶だったそうです。

「海上での状況を陸に伝える手段が必要でしたが明確なルールがなかったため、より強い電波を出せる大型船(の通信)が優先されるなど、不都合が出てきていました。そんな中、ルールを定める機運が高まり、1906年にドイツ・ベルリンで『第1回・万国無線電信会議』が開催され、緊急時の電信符号としてSOSを採用することになりました」(南さん)

南さんによると、SOS採用以前は「CQD」という緊急時信号が使われていたのだとか。CQDとは、“Come Quick Danger ”(危険なので早く来て)という英文の頭文字を取ったもの。こちらを採用するという案もあったそうです。

では、なぜ採用に至らなかったのでしょうか?

「CQDをモールス信号にすると複雑で聞き間違いや押し間違いが発生する危険性があったのです。その点、モールス信号は『ト』という短音と『ツー』という長音の2つを組み合わせて使われ、SOSは『ト・ト・ト・ツー・ツー・ツー・ト・ト・ト』となり、キレが良い上に聞き取りやすく覚えやすい。また、送信する側としても押しやすく、間違えにくいという点から採用された経緯があります」(南さん)

SOSが世間に知られるようになったきっかけは、1912年4月に起きた「タイタニック号沈没事故」だそう。