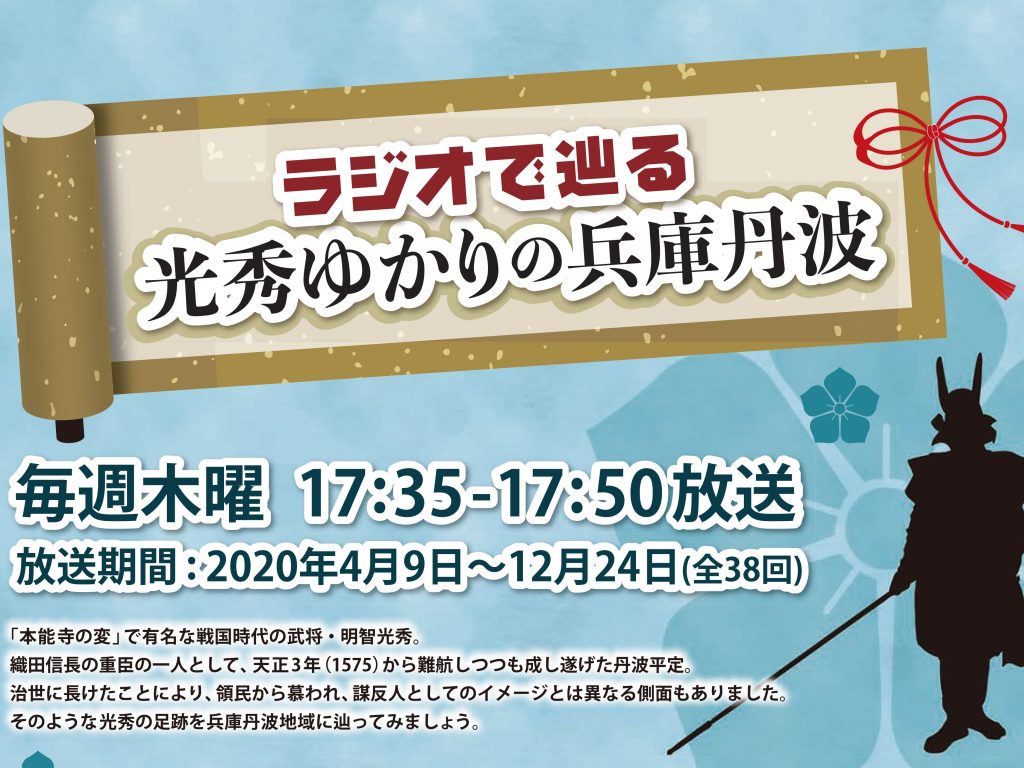

明智光秀ゆかりの地として注目される兵庫丹波の歴史、日本遺産、文化施設、食文化、地域活性に活動される方を多目的に取り上げる『ラジオで辿る光秀ゆかりの兵庫丹波』(ラジオ関西)。「兵庫・神⼾のヒストリアン」として活躍する⽥辺眞⼈・園⽥学園⼥⼦⼤学名誉教授と、久保直⼦さんが、パーソナリティーを務める番組が、4⽉9⽇からスタートしました。第1回のテーマは「光秀と兵庫丹波」。⽥辺眞人さんのお話を、同じく番組を担当する久保直⼦さんがまとめました。

◆「光秀と兵庫丹波」

織田信長の名を全国に知らせることになったのは、1560年の桶狭間の戦いでした。

今川義元は現在の静岡県にあたる駿河と遠江、伊豆の一部を勢力範囲に持ち、三河の国を境に尾張の国と隣接し、織田の領域を脅かす存在。そんな大大名、今川義元に信長が奇襲攻撃をしかけ、桶狭間で打ち破っただけでなく、首を取ったということは大きなニュースとなりました。いわば織田信長の全国デビューです。

信長は1567年に奥さんの実家である斎藤道三が作った稲葉山城を攻撃し、攻め落とします。全国デビューから7年かけ、隣国、美濃国の稲葉山へ。このお城の名前を岐阜と名付けました。岐(ぎ)の阜(おか)の意です。教養人だった信長は中国で乱世に岐の山、岐山(ぎざん)という所から出て中国を統一した周の王様がいたことを知っていました。それにちなみ稲葉山をとったときに岐の阜と名付けたのは、最初から天下を狙っているということです。天下布武と称し、軍事力で天下を平和にしようとしました。

この結果、信長は尾張と美濃を手に入れます。日本で一番大きな平野である濃尾平野を手中に収め、農業生産力と三つの大きな河があり、伊勢湾に面すという交通の要所をも手にするのです。

天下布武のためには中部から京都へ行きたいという思いがありましたが信長の名前ではまだ弱く、何か看板になるものが必要でした。そこで足利義昭を将軍にして京都に入りその名で天下に命令を出そうと1568年に上洛します。

ところが近畿に入ると抵抗勢力が!!!

当時の大きな勢力は戦国大名、僧兵、農民です。

『ラジオで辿る光秀ゆかりの兵庫丹波』2020年4月9日放送回