「あらためて、50年にわたり皆様に親しまれたのだなぁと実感します。ほんとうに寂しくなりますね」

清酒「白鹿」でおなじみ、辰馬本家酒造(西宮市)の営業推進部長・河内智久さんがつぶやいた。

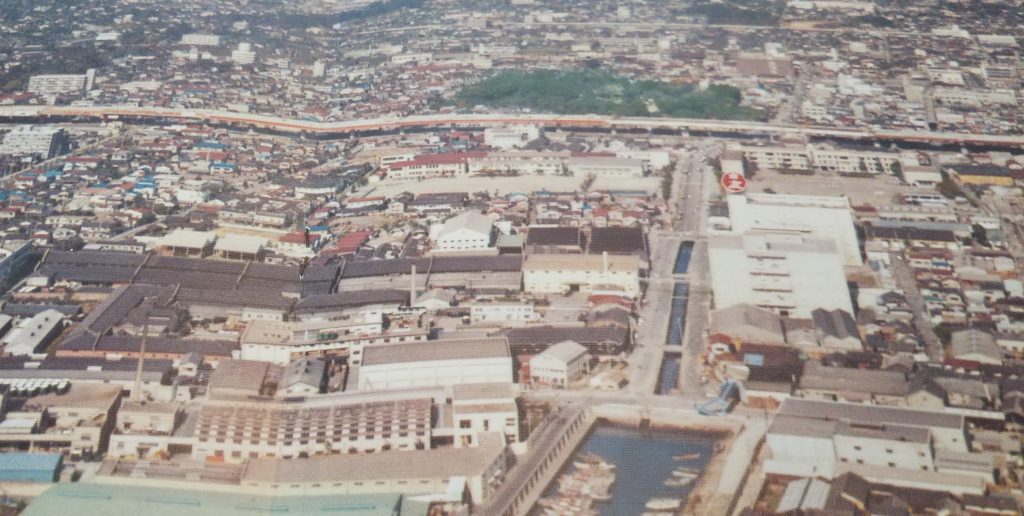

酒どころ・灘五郷のひとつ、西宮郷。「白鹿」の大看板が、近く撤去される。辰馬本家酒造の酒蔵・戎蔵(西宮市浜町)の屋上に掲げられた朱色に白い「白鹿」の文字。老朽化した戎蔵の解体工事とともに姿を消す。阪神間で「いつもの風景」がなくなることに惜しむ声が数多く寄せられている。

阪神間に住む人々は南北を山側(山手)・浜側(浜手)と呼ぶことが多い。山の手を走る阪急神戸線からも、浜の手の西宮大橋からも甲山と重なるランドマークがよく見え、夕暮れ時にセンサーが感知してネオンが灯されると夜空に鮮やかな朱色が美しく映える。

辰馬本家酒造によると、戎蔵は1964年(昭和39年)の東京オリンピックの年に醸造蔵として完成、はじめは縦長の看板を掲げていたが、ネオンとしての大看板は前回の大阪万博の前年、1969年(昭和44年)に登場した。直径10.44メートル。ネオン管の数は北面・南面合わせて両面で1,096本にものぼる。

戎蔵がオリンピックの年に完成したこともあり、ベースの朱色は「日の丸」をモチーフにしたという。

江戸時代初期・1662年(寛文2年)に創業。「白鹿」の髭文字(ひげもじ)は江戸時代後期には存在していたようだ。大看板に使われている、三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」の中に白鹿の文字が入るロゴマークは、現存する資料の中では昭和3年の広告で確認でき、その他の資料などを検証すると、おそらく大正後期から昭和初期の間に使われるようになったとみられる。