台風による強風で船が錨を下ろしたまま流される「走錨(そうびょう)」。2018年9月4日の台風21号の影響で、関西空港の連絡橋に衝突したタンカー(2591トン)を含め計6隻が、当日空港周辺で「走錨」の状態になっていたという。海上保安庁が衝突事故から10日後に明らかにしていた。実際には空港島から3海里(約5.5キロ)以内に、このタンカーを含め13隻がおり、このうち6隻が流されたという。

事故は9月4日13時40分ごろ発生した。海上保安庁は当時、周辺にいる船舶に、空港島から3海里以上離れて停泊するよう注意喚起していた。

国の運輸安全委員会が事故から約7か月後の2019年4月に公表した調査報告書では、タンカーの所有会社や運航会社が、台風の進路や避難のためいかりを下ろして停泊する場所などについて、船長と連絡を取らずに情報共有を怠ったと指摘。船長の予測を超えた規模の激しい風と雨に見舞われ、「走錨」状態に陥ったと結論付けている。

タンカーの所有会社は運航に関して日常的に船長に任せ、事故当時も走錨が起きた場所での停泊を把握していなかったという。

船長は当時、2つある錨のうちの1つしか使わずに停泊する方法を選択。1つしか使わなかった(「単錨泊」という)ために走錨状態に陥り、エンジンを効果的に使うことができなかった。当時の天候を分析した運輸安全委は、走錨を防止するためには、錨を2つ使うのが適切だったとした。一般的にも悪天候時の避難で停泊する際は、錨2つを基本とするよう呼び掛けている。

こうしたことから、第五管区海上保安本部(神戸市中央区)は暴風又は暴風雪に関する気象警報の発表が予想される時に、以下の航行ルールを適用させている。

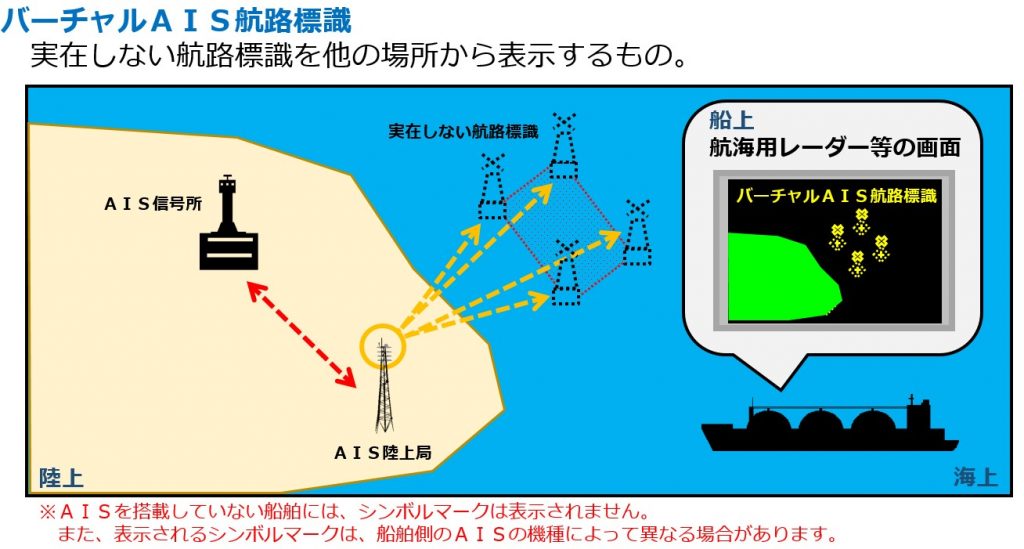

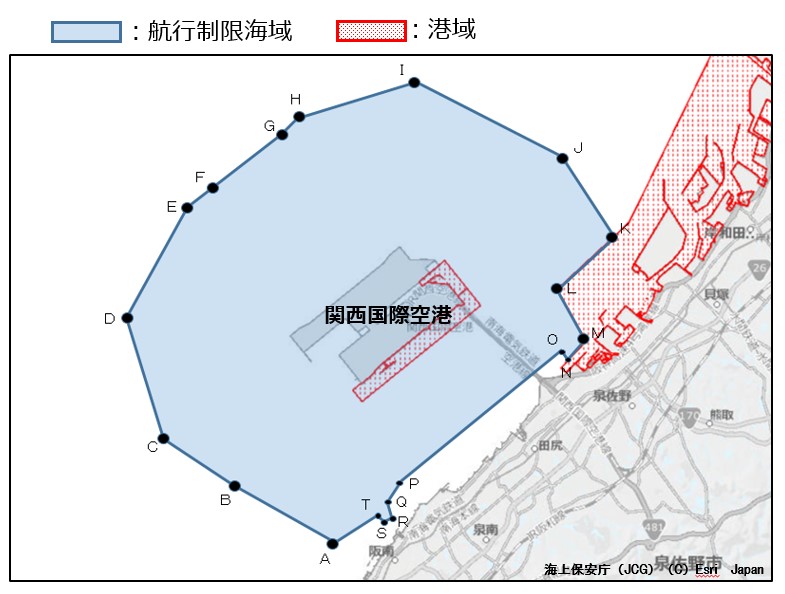

台風の接近等に伴い荒天が予想される場合、走錨が原因とされる事故の防止対策として、関西国際空港の陸岸から3海里(約5.5キロメートル)の範囲は船舶の航行を制限する。神戸空港や堺泉北港桟橋については2~3海里内に「錨泊自粛勧告」。これに伴い、関空周辺では航行が制限される海域を視覚的にわかりやすくするため、航海用レーダーなどの画面上に「バーチャルAIS航路標識」を表示。

AISは、針路、速力などの船舶の動静に関する情報や、実際には存在しない航路標識を海用レーダーの画面上に表示(ただし表示は航行制限の開始日時から解除日時までの間)。