2年連続、コロナ禍で年始を迎える。2022年の幕開け、「初日の出」に託す思いは計り知れない。

・・・・・・・・・・・

「日の出、日の入り」は一般的に気象庁が調査して発表していると思いがちだが、実は海上保安庁が情報を提供している。船の安全な航海のため、毎日の天体の位置を知らせるほか、日の出や日の入りの時間を載せた暦(こよみ)「天測暦(てんそくれき)」「天測略暦(てんそくりゃくれき)」を発行している。

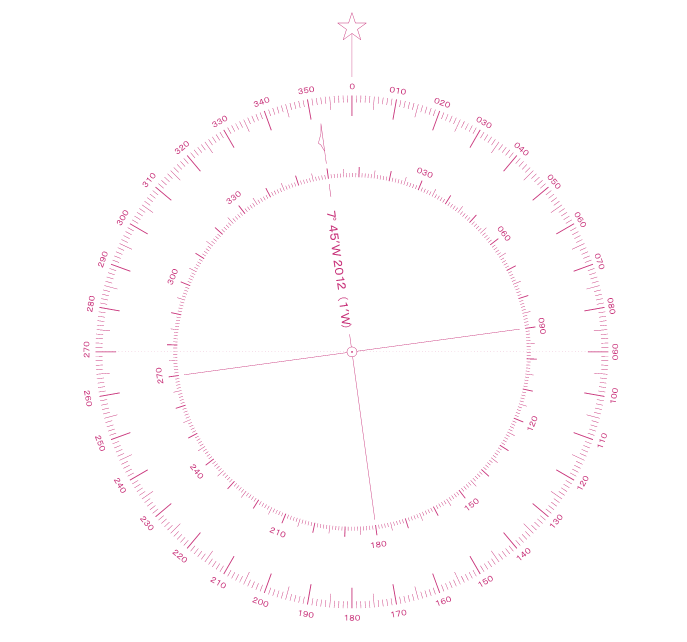

現在では太平洋の真ん中などで船が自分のいる位置を知る方法として、GPSが普及している。約500年前の大航海時代からほんの数十年前までは、太陽の方向や高度などから方位や大体の時刻を確認することが多かった。星や太陽、月を測ることによって船の位置を決めていたのだ。

天体を知ることは、航海者にとって欠かすことができない。このため天体の情報を提供するため、明治初期から海軍が航海者のために「天測暦」を刊行してきた。そして、太平洋戦争後に海軍が解体された際、海上保安庁がこの事業を引き継ぎ、航海用の暦として、毎日の天体の位置、太陽や月の出没時刻等を掲載した「天測暦」などを刊行するようになった。

しかし、この 「天測暦」や「天測略暦」、 海上保安庁の業務としては2022(令和4)年版として発行するのが最後になるのだという。さらに2023(令和5)年からは、こうした天文に関する情報提供業務自体も終了、国立天文台から従来通りデータを提供するという。