最盛期には年間1000個作っていた「祭り提灯」。コロナ禍で祭りがなく、作る提灯は、初盆用の白提灯のみだった。だが今年(2022年)は、地元・大塩天満宮の秋祭り(例年10月14・15日)はコロナ感染対策を十分に施して、ほぼ従来の形に復活するという(昨年までは地元だけで屋台を巡行させるなど縮小していた)。

柴田さんは「今のところ、20~30個を仕上げたな。ただ、これから各地区で蔵を開けた時に提灯が傷んだりしていたら、そらぁ新たに作ることになるでしょうな」と微笑む。

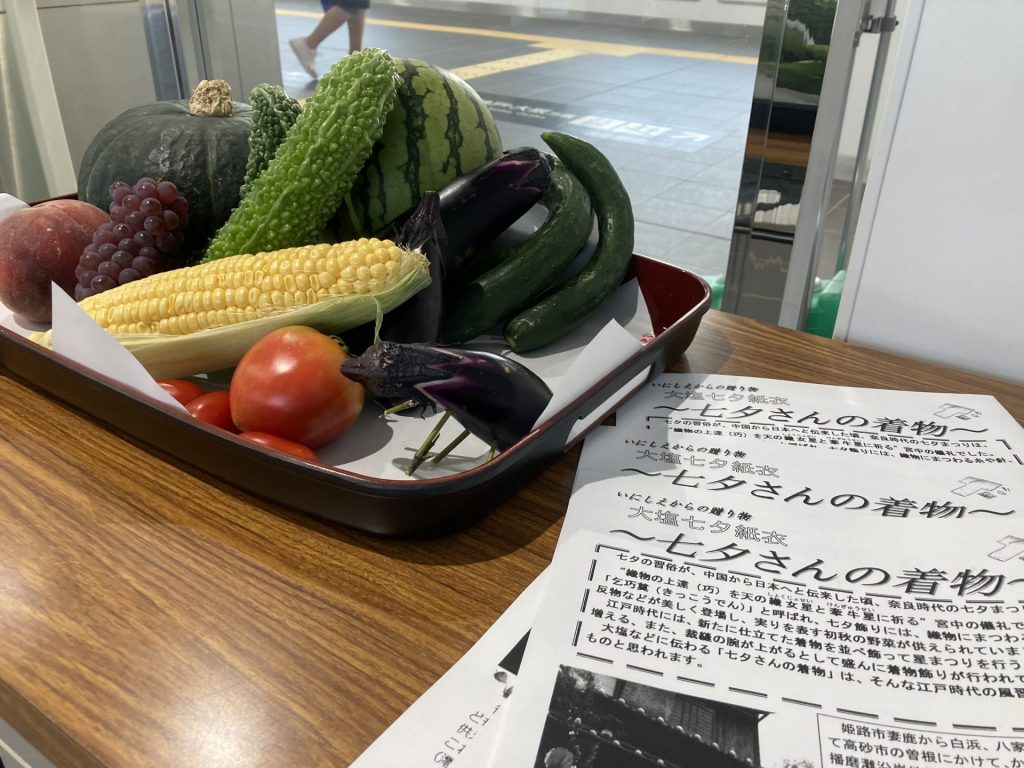

それまでは各家庭にあった包み紙で、それぞれの紙衣を作っていたという。太平洋戦争が終わり、庶民の生活にも余裕が出てくるとともに飾りも派手になってきた。

大塩地区では、子どもがうまれた家では、お祝いとして七夕に飴やせんべいを配る習わしがあった。近所に住む子どもたちは、親に巾着(きんちゃく)を作ってもらい、あちこちへ出向き菓子をもらっていたという。

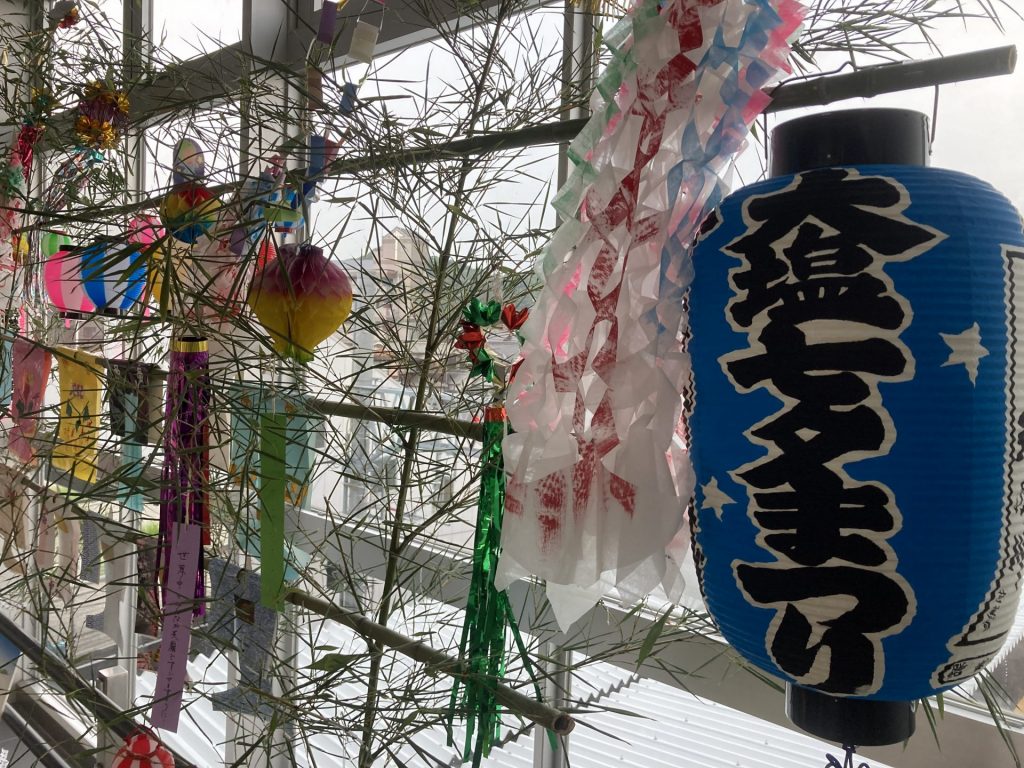

時代はめぐり、令和。七夕のみならず、ひな祭りや端午の節句などの習慣がすたれて行くことに危機感を抱いた実行委員会は、新型コロナウイルス禍で規模の縮小を余儀なくされたものの、文化の継承を地道に続ける。

実行委員会の助友敦子さんは大塩で生まれ、大塩で育った。そして「昔から親が子どもに託した“着るもの(生活に)”困らないように、という思いを次世代につなげたい。五節句は日本の大切な習慣。中でも七夕の習慣を大切に、子どもたちに季節感も伝えたい」と話す。