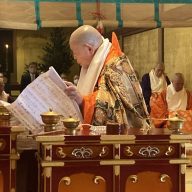

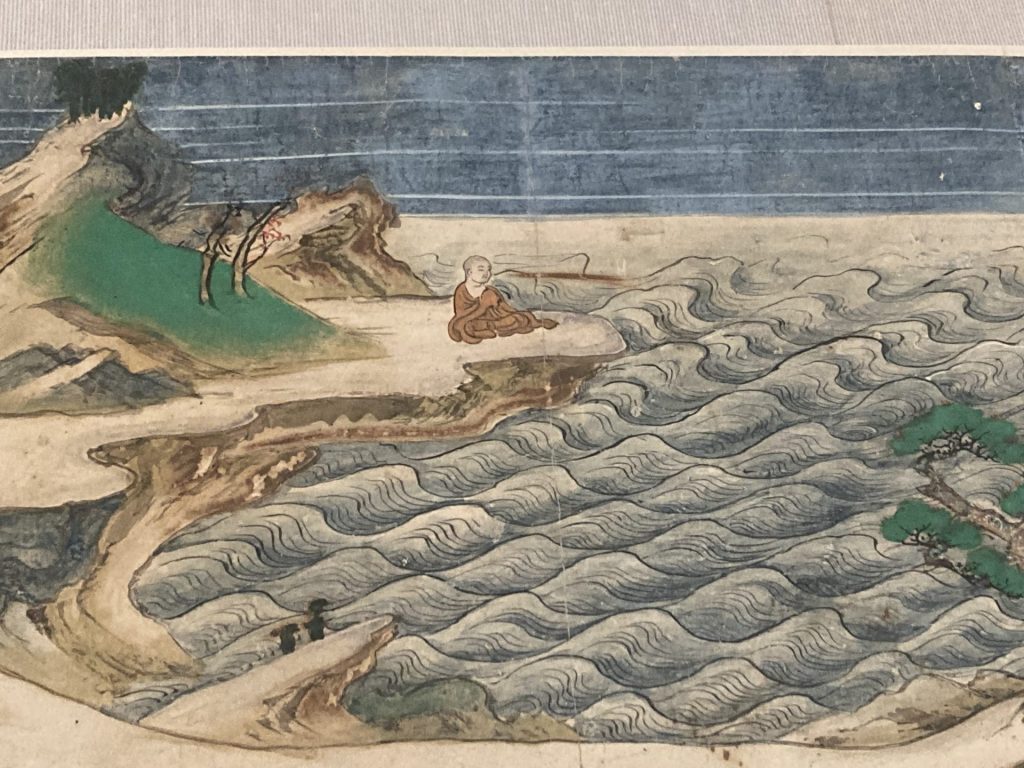

近年、彩色の剥離や折れが目立つようになったため、2014(平成26)年度から2021(令和3)年度までの8年間にわたる修理を終え、より鮮明になった。東寺の新見康子・文化財保護課長は「絵巻物は観るたびに広げるため、傷みやすく、折れや亀裂も多い。いかに平滑(凹凸なく滑らかな状態)にするか、大きな課題だった」と話す。

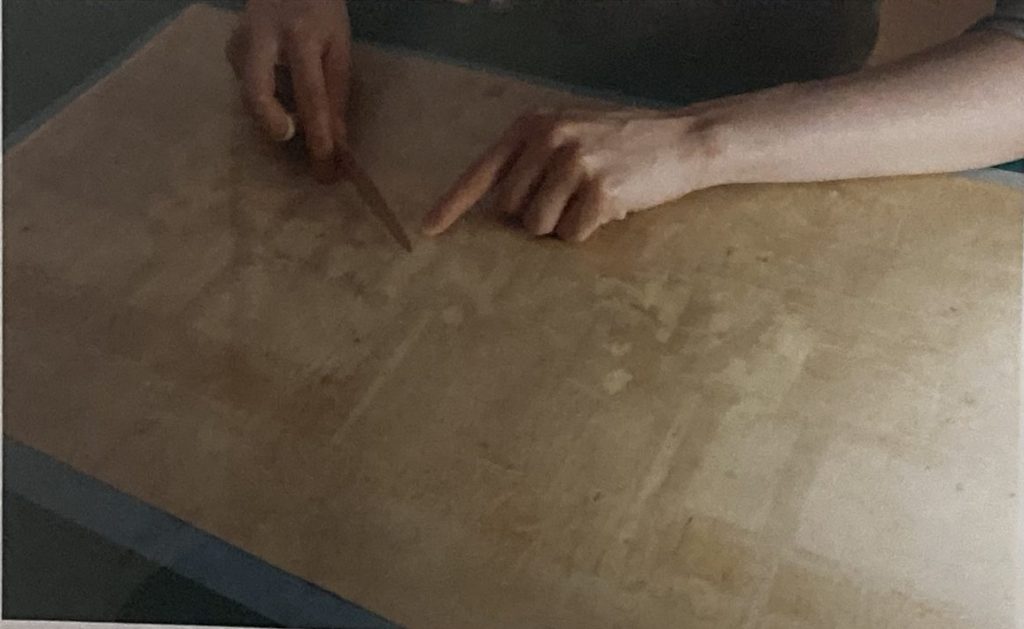

このため、修理前のデジタル撮影にはじまり、彩色を現状のまま保存するためにニカワを用いた剥落止め、絵の部分については緑青などによる酸化の進行を抑えるため、アルカリ成分である胡粉(ごふん)を含んだ紙で裏打ちをした。

さらに折れや亀裂には細く裁断した楮(こうぞ)紙で補強するなど、デリケートな作業が続いたが、長年の汚れも丁寧に除去されて彩色がよみがえった。

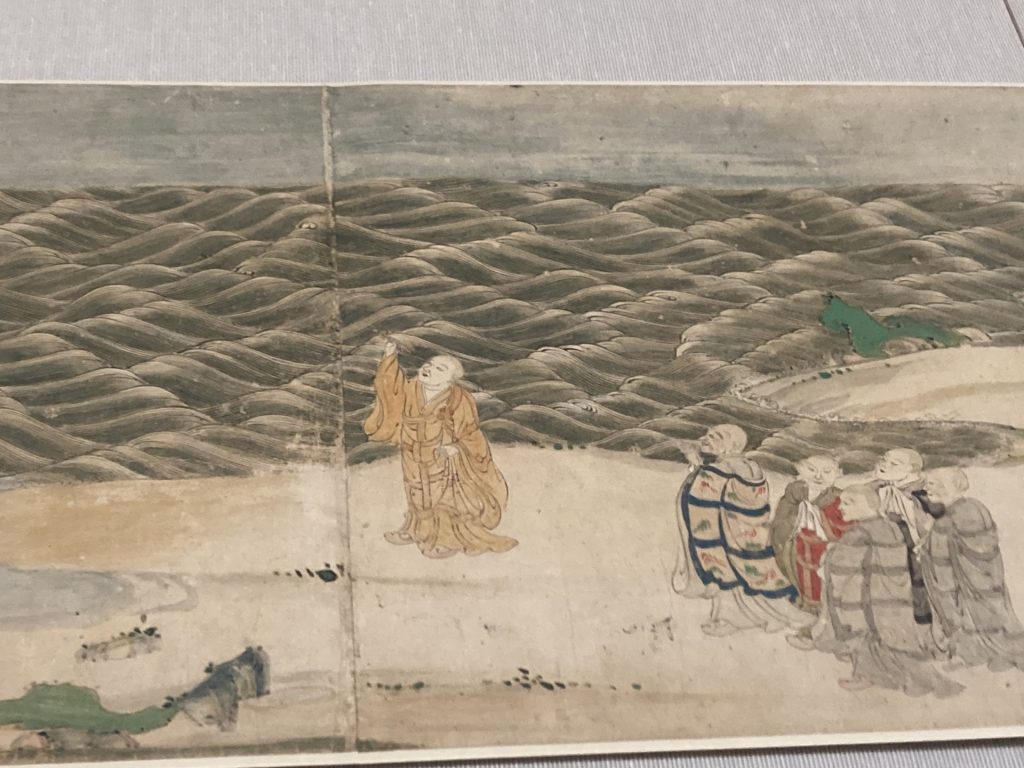

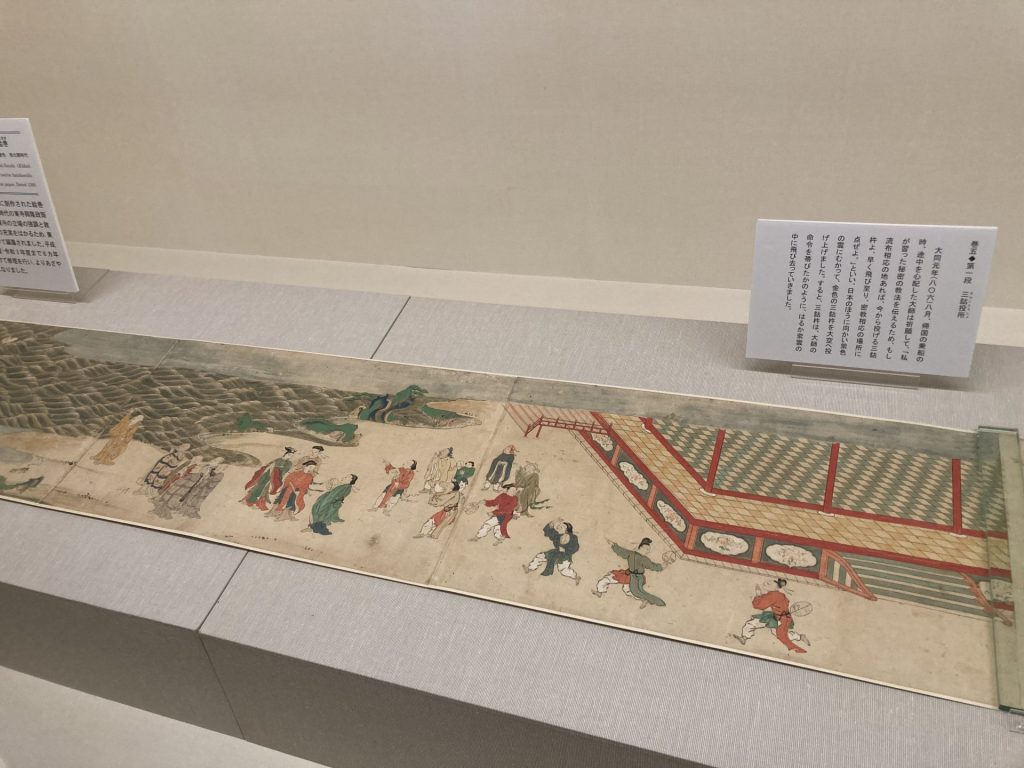

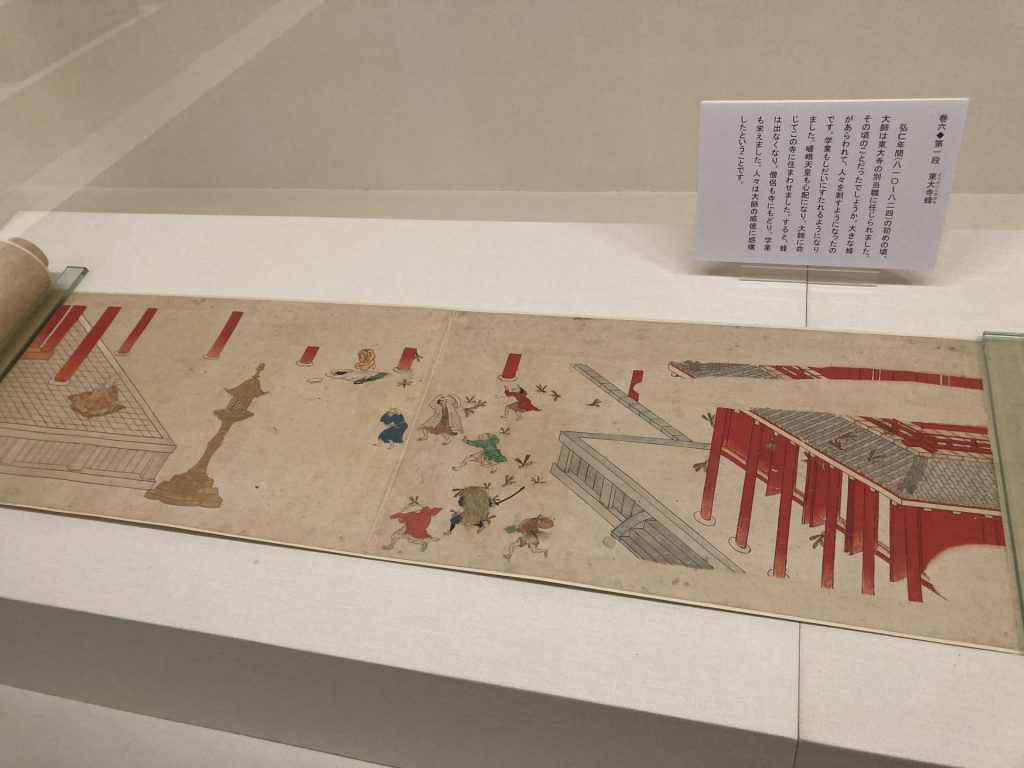

新見さんは、この絵巻について「読んで聞かせて、鑑賞するもの」と説明する。全12巻を通して、登場する人物の顔が表情豊かに描かれており、「いかにわかりやすく伝えるか」という思いを垣間見ることができるという。