阪神・淡路大震災から29年を前に、兵庫県警察学校(兵庫県芦屋市)で15日、初任科の学生約100人を対象に被災地で任務に当たったベテラン警察官による講義があった。

兵庫県警では、阪神・淡路大震災発生当時、若手として現場の第一線で活動した警察官らが、2008年以降「震災語り部」となり、後輩警察官の指導(伝承教養)に当たっている。このうち警察学校で初任科生を中心に行われた講義は49回に及び、のべ約3850人が受講した。回数、受講者数ともに、全国的にみても多い部類に入る。

この日講義した県警本部・災害対策課次席、松本博之警視(53)は、1989(平成元)年に兵庫県警の警察官に。阪神・淡路大震災が起きた1995年1月17日、兵庫県加古川市内の交番勤務で当直(泊り)明けだった。

夜明け前の地鳴りとタテ揺れの振動が忘れられない。加古川市内では大きな被害はなかったが(当時震度4)、無線からの指令で管轄区域の状況把握に努めていると、すぐに署に集合させられた。携帯電話はごく一部で使用されていたが、スマートフォンもインターネットもない時代、明石市内に住む家族の安否も確認できず、ただただ「何が起きたんだろう」という思いしかなかった。

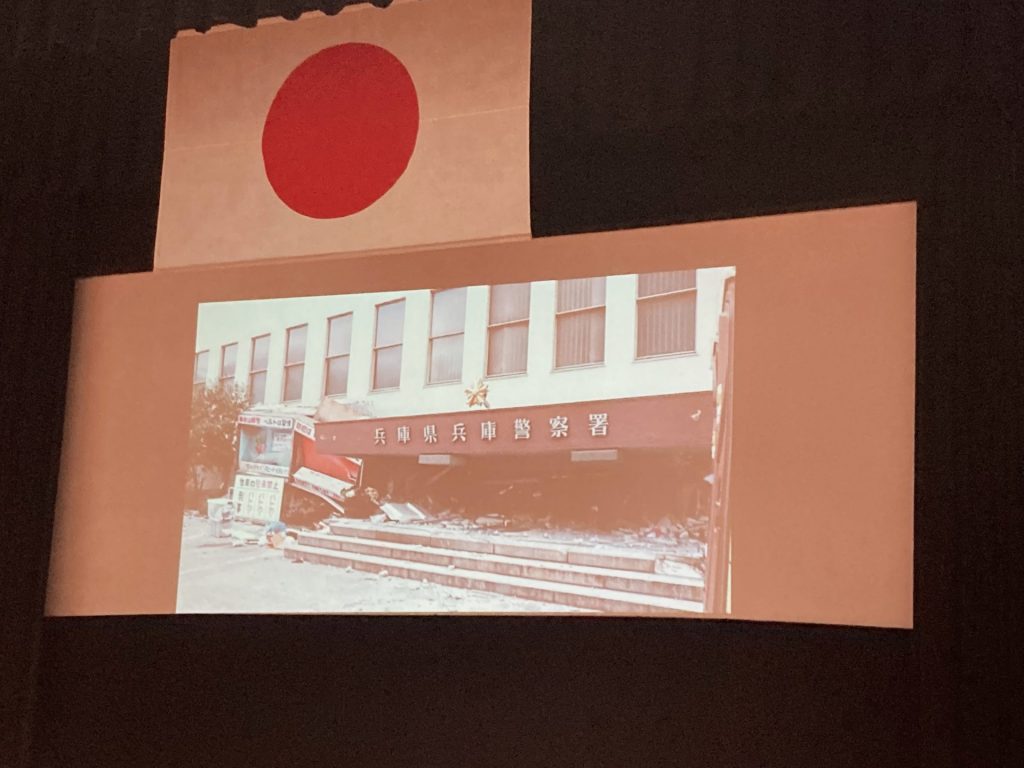

そんな思いもつかの間、「(神戸市の)兵庫警察署が倒壊している。留置している容疑者を移送せよ」という指令が出た。

松本さんは神戸市内へパトカーを走らせながら、「なんでコンクリートの建物がつぶれるんだ?」。この事実が理解できなかった。

その後、阪神・淡路大震災特有のタテ揺れで、1階がつぶれ、2階以上がそのまま落ちるという、信じがたい光景を目にすることになる。

しばらくパトカーを走らせる。神戸市内に入ると「雪が降ってきた」と思えば、それは黒い灰だった。パトカーを見るや、倒壊家屋から救助を求める人々が近づいてくる。

しかし、思うように救助が進まず、「肝心な時に何もしてくれないんだ、もうええわ、退いとけ」という言葉を浴びせられた。警察官にとって、これほど悔しく、無力感にさいなまれたことはなかった。

阪神・淡路大震災の被災地で救助された人の77パーセント(約2万7千人)が近隣住民などによるもの、23パーセント(約8千人)が警察、消防、自衛隊によるものだった(内閣府「平成26年版 防災白書」による)。

さらに、生き埋め・閉じ込めの際に、自力で脱出した人が35パーセント、隣人や友人、通行人の救助が30パーセントだったのに対し、救助部隊によるものが1.7パーセントに過ぎなかった。

兵庫県警の当時の教訓として、迅速な参集制度がなかったことや、広範囲な被害に対する情報収集機能が不十分だったこと、装備資機材が未整備だったことなどが挙げられる。