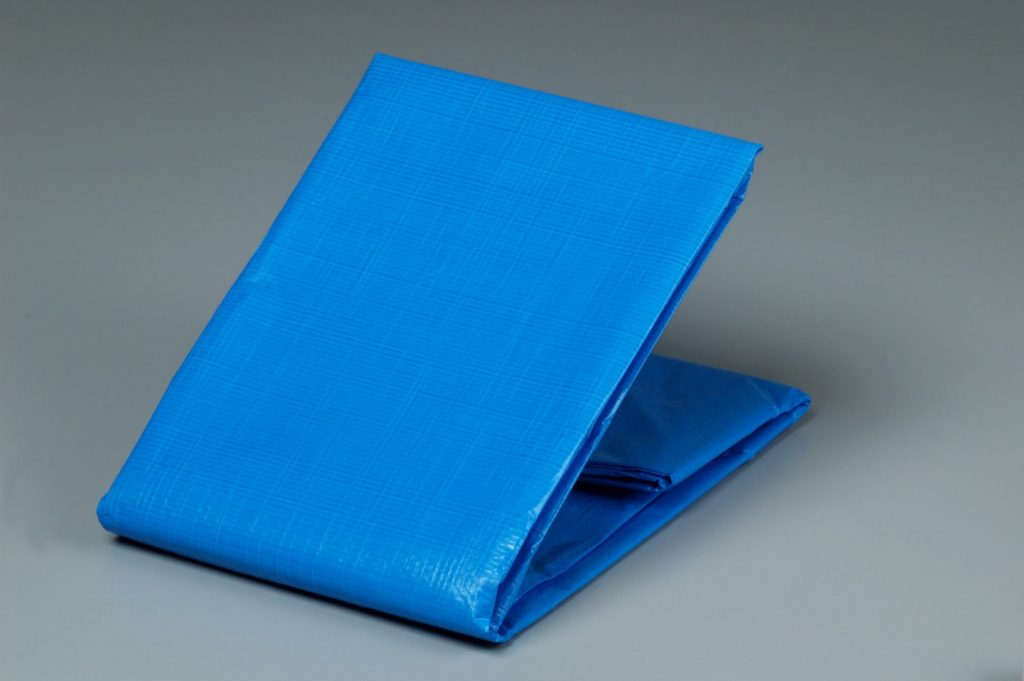

4月のお花見シーズンによく見かける、真っ青な「ブルーシート」。日本では、大判のプラスチック製シートは鮮やかな青色が多いですが、なぜ青色になったのかご存じですか? ブルーシートの国内産シェアナンバーワン企業「萩原工業」の代表取締役社長・浅野和志さんに、その意外な理由といきさつについて聞きました。

ブルーシートが生まれたのは1960年代。トラックの荷台にかける布の代わりとして開発がスタート。それまでトラックに荷物を積んで運搬する際には、分厚い綿の織物を掛けることが主流でしたが、合成樹脂“フラットヤーン”の製造技術の進化とともに、その軽さや防水性に注目が集まり、さまざまな分野でプラスチック製シートが活躍するようになりました。

萩原工業では、当初依頼のあった運送会社のイメージカラーに合わせてオレンジ色のシートを製作しましたが、“軽いオレンジ色のシート”は、トラックの荷台で長時間風にあおられ続けることで破れやすくなるとわかり、この時は実用化にいたりませんでした。

その後「オレンジシート」は、1966年に「万能シート」という名称で農業用にも工業用にも使える“用途を限定しないシート”として発売され、工事現場や農家、一般家庭まで、さまざまな場面で重宝されるようになりました。

しかし当時の日本では、企業などの事業活動によって大気や水質、土壌などが汚染される公害が大きな社会問題となっており、1967年の「公害対策基本法」制定後、公害の原因となる水銀、カドミウム、ヒ素などの物質の使用を、各企業が自ら規制し始めていました。

そんな時、万能シートの着色に使用されているオレンジ色の顔料に「有害な物質(カドミウム)が含まれている」との風評がおこり、オレンジ色の顔料を使用を止め、青色へのカラーチェンジを行うことになったそうです。

浅野さんによると、青色を採用した理由は大きく分けて3つあるとのこと。