古来、人々は、死の恐怖にあらがうため、また天変地異の原因としても、人知の及ばない「異界」を想像してきた。生活や人生と密接に結びついていた異界の概念について、多様な資料でひもとく特別企画展「異界彷徨―怪異・祈り・生と死―」が大阪歴史博物館(大阪市中央区)で開かれている。6月26日(月)まで。

民間信仰に関わる器物や祈願品、祭祀具や副葬品などの考古資料、神仏や妖怪を表した絵画など約350点を展示。

「妖怪」の代表格、天狗や河童は、古くからさまざまな絵に登場する。「天狗像」(江戸時代後期~明治時代)には、赤い大天狗と青い小天狗、その奥に羽団扇(はうちわ)と巻物を持つ、格上らしい天狗が描かれている。巻物を持っていることから、修験道や山岳仏教との関係性が考えられるという。

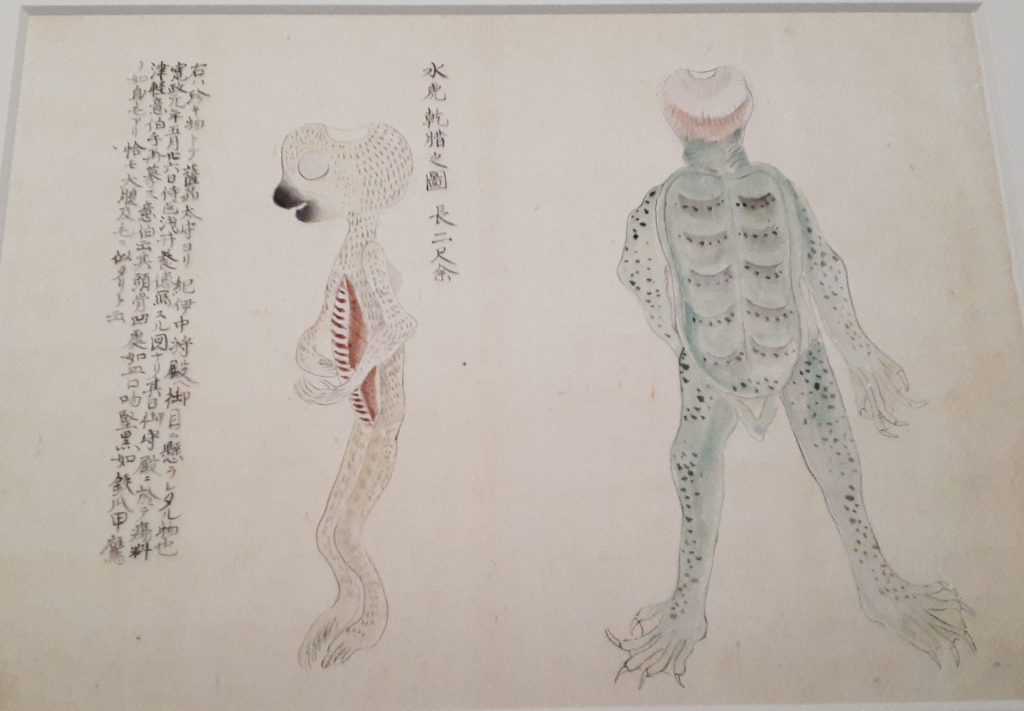

一方、幕末から明治時代の博物学者、堀田龍之助が所蔵していた「河童図」には、黒い斑点が入った緑色の体、手と足先に水かきがある河童のイラストが残る。不気味ながらもどこかユーモラスな味わいが特徴的だ。

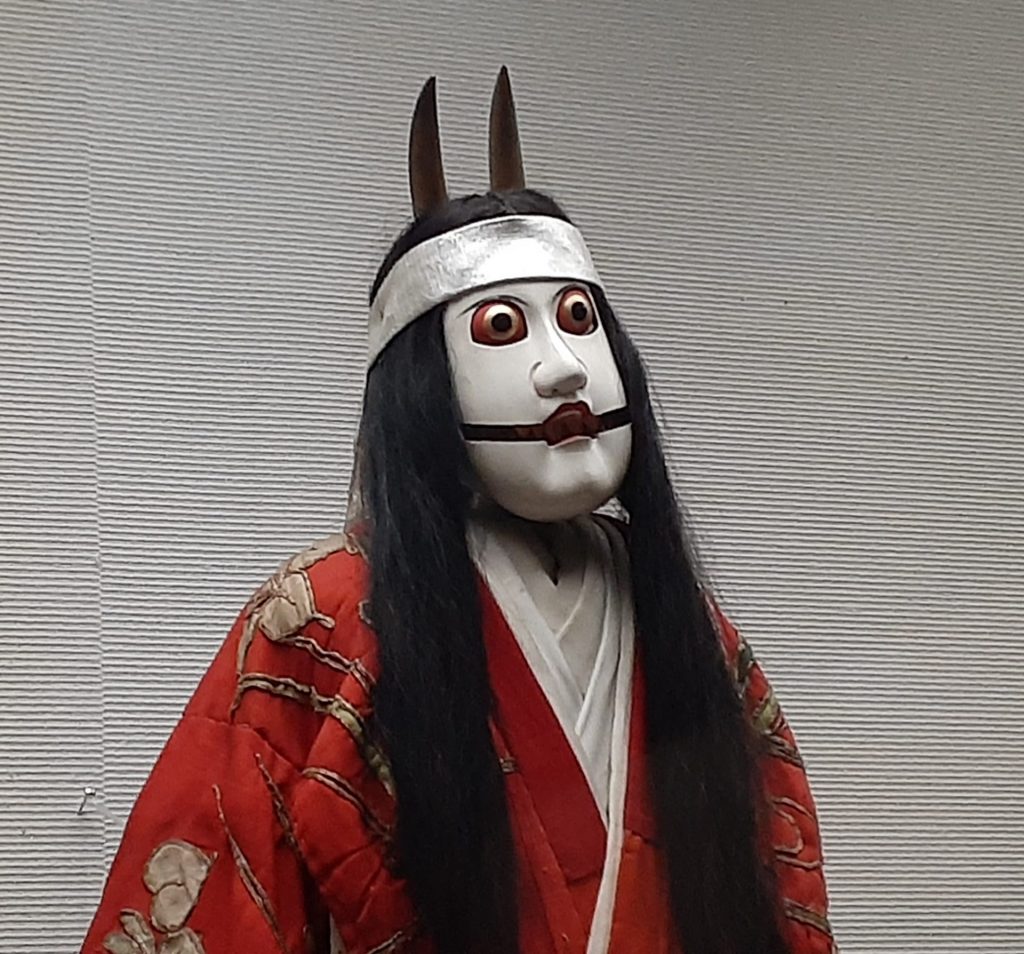

芸能の舞台で使われた道具は、ダイレクトに恐怖感をかき立てる。「文楽人形首 お岩」(明治時代)は、「東海道四谷怪談」で使用されたもの。毒薬を盛られて左まぶたが腫れ上がり、乱ぐい状の黒い歯が出ている凄惨な形相だ。頭に角が生え、両目を見開いた「阿波人形 山姥」も一度見たら忘れられない迫力満点の表情である。

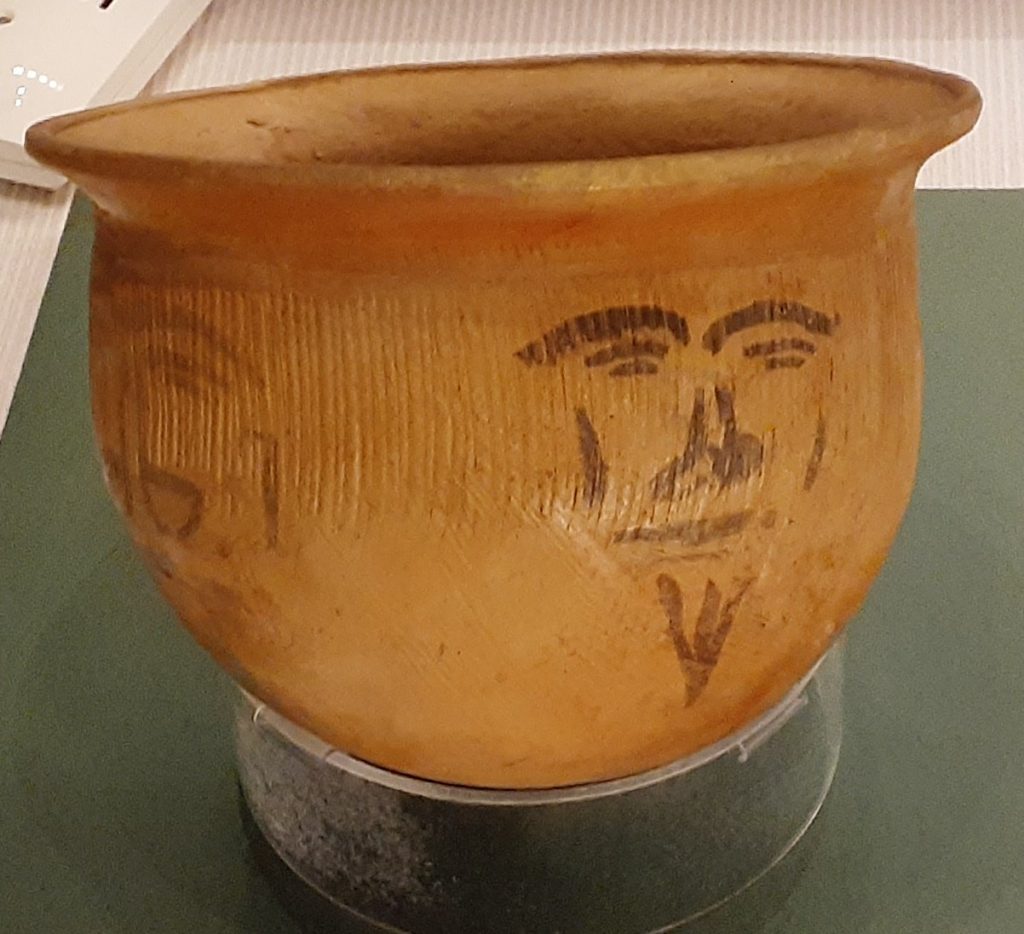

出土品にもいにしえの人々の強い思いが宿る。ひげを生やし、太い眉の顔が描かれた「人面墨画土器」(奈良時代)は、けがれや災い、病を祓うための祭祀具とみられる。平安時代の資料から、壺の内部に自分の呼気を吹き込むことで、けがれを移していたと想像できるという。