陶磁器の優品を数多く残した名工、初代和田桐山(1887~1967年)の作品を集めた特別展「初代和田桐山―兵庫が生んだ名工―」が兵庫陶芸美術館(兵庫県丹波篠山市)で開かれている。専門家が分かりやすく解説する「リモート・ミュージアム・トーク」のこのたびの担当は、同館学芸員の村上ふみさん。3回にわたって、作品の見どころなどについて教えてもらう。第2回は「数寄者たちとの交流」。

☆☆☆☆☆

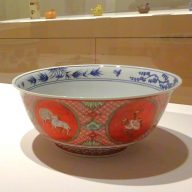

兵庫陶芸美術館では、2024年8月25日(日)まで、特別展「初代和田桐山―兵庫が生んだ名工―」を開催しています。大正から昭和にかけて兵庫県尼崎市で活躍した初代和田桐山。赤地金襴手を始め、白磁、染付、色絵など多種の技術に優れました。本展ではこれまでまとまって取り上げられる機会が少なかった初代桐山の作品が一堂に会します。

初代桐山は、阪急電鉄の創業者で逸翁美術館を創設した小林一三や山口銀行頭取で滴翠美術館のコレクションを築いた山口吉郎兵衛ら茶を嗜む財界人とも交流を深めました。この時代、関西の数奇者たちによるネットワークを介して、美術商、作家たちも盛んに交流しました。初代桐山はこの流れに作り手として関わり、彼らの求めに応じた作品を制作することで、独自の立ち位置を築き上げたと考えられます。

分銅を3つ繋げ円形に仕上げた蓋置きは様々な絵付けのものが作られました。山口吉郎兵衛が茶人として名乗った「䕪庵(たくあん)」好みであったと箱書が残ります。山口家が両替商時代に用いた分銅が意匠化された縁の品であるといえます。

《緑釉金彩楽器形皿》は、緑と金の対比が美しい楽器を象(かたど)った皿です。箱には「逸翁好」と書き付けられた紙が付随します。

三砂良哉は、初代桐山とともに在阪の作家を中心に結成された「阪急工美会」に参加した漆芸家。《漆塗落葉文振出》は、瓢形の素地を初代桐山が陶磁で作り、その器面を三砂が漆で装飾した合作です。数色の色漆によって、落葉文が表現されています。