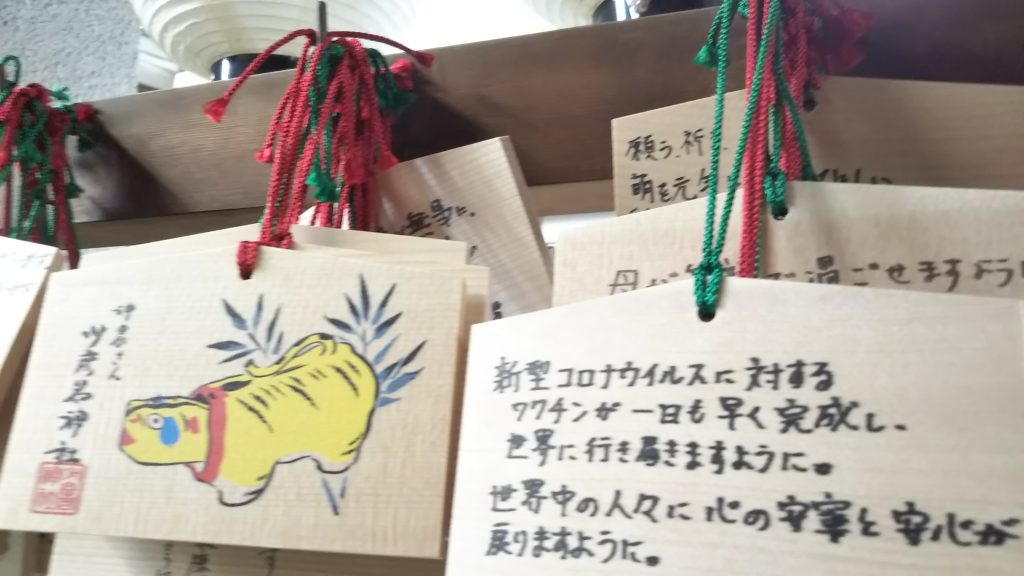

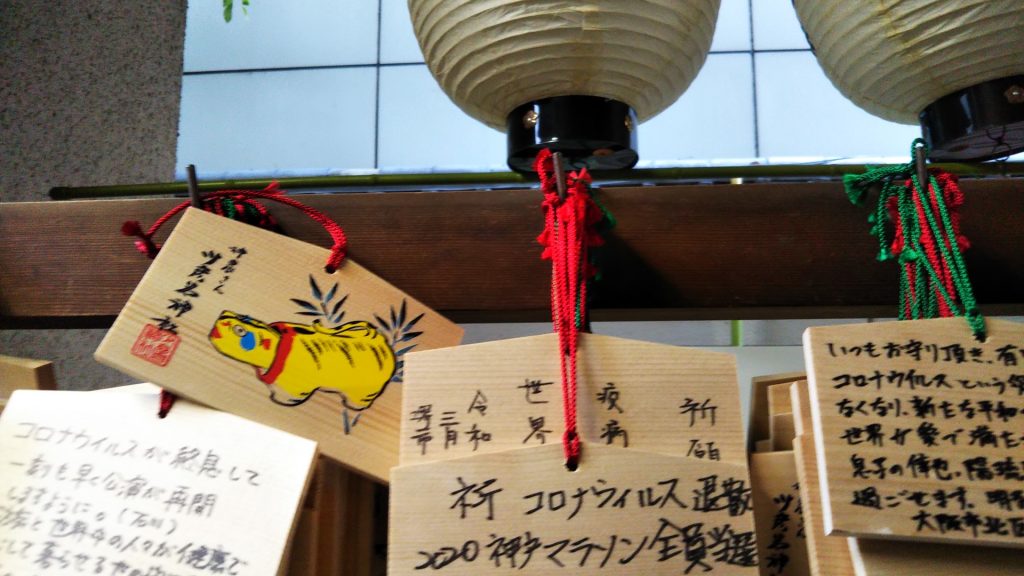

「薬の神」として知られる大阪・道修町の「少彦名神社」(大阪市中央区)に、新型コロナウイルス感染拡大の収束を願う絵馬が数多く奉納されている。

「道修町(どしょうまち)」昔ながらの薬の街。

江戸時代、清やオランダからの輸入薬(唐薬種)を扱う薬種問屋が店を出し、幕府は道修町の薬種屋124軒を株仲間「薬種中買仲間」として、唐薬種や和薬種の適正検査をして全国へ売りさばく特権を与えた。

そこで日本で商われる薬が道修町に集まり、品質と目方を保証されて全国に流通した。現在でも名だたる製薬会社や薬品会社の本社オフィスが道修町通りの両側に多い。

劇作家の菊田一夫は隣町・平野町の薬種問屋に丁稚奉公し、その体験を基に「がしんたれ」「道修町」などの物語を生んだ。

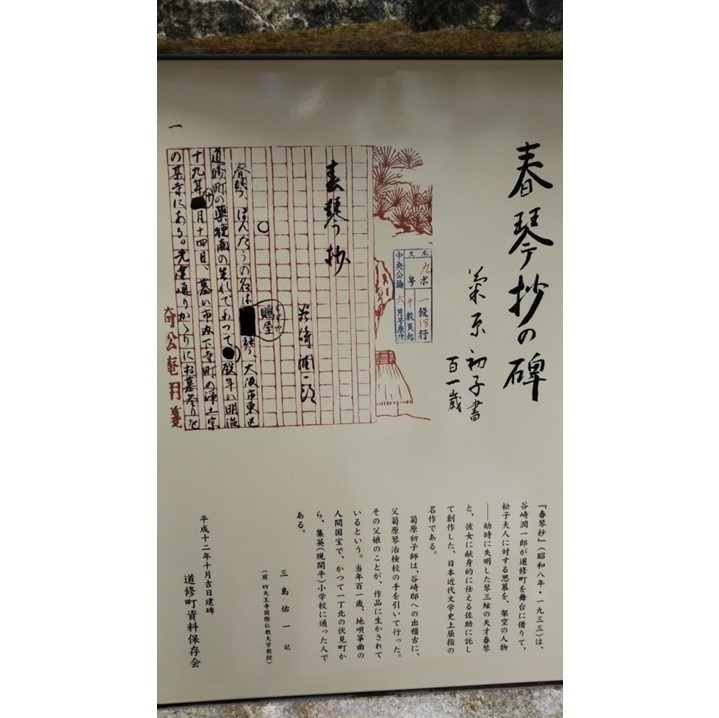

また谷崎潤一郎は昭和8年(1933年)、この街を舞台に小説「春琴抄」を書いた。

今をさかのぼること240年前の安永9年(1780年)、この地に日本の薬祖神「少彦名命(すくなひこなのみこと)」と中国の薬祖神「神農炎帝(しんのうえんてい)」が併せて祀られた。