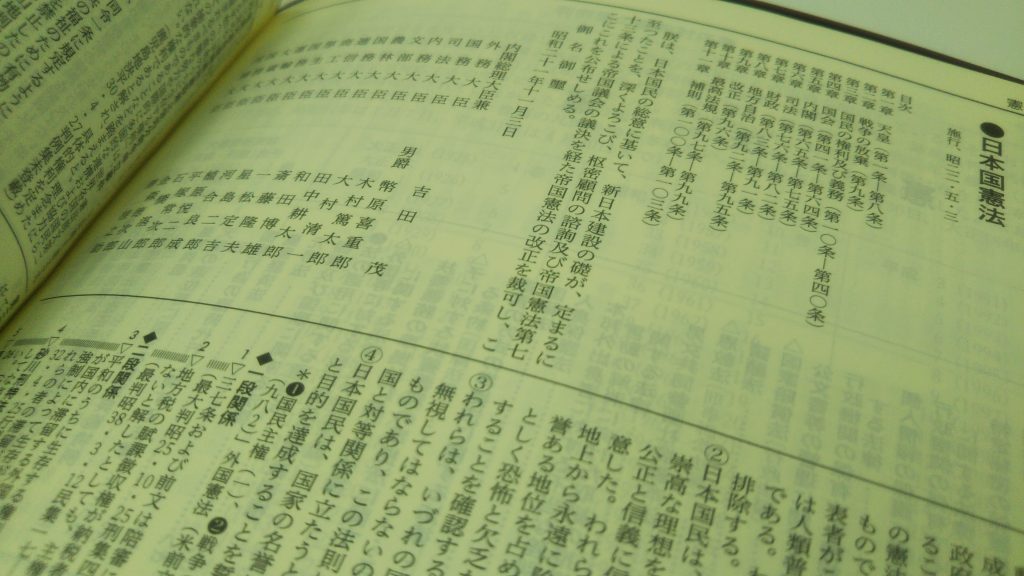

憲法記念日を迎えた。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年に公布・施行の祝日法によって制定された。令和時代になってから、元年(2019年5月1日・改元)は「改元ムード」の波で、憲法について考えるイベントや集会は少なく、それ以降も新型コロナウイルスの感染拡大で意識が薄れがちになっている。

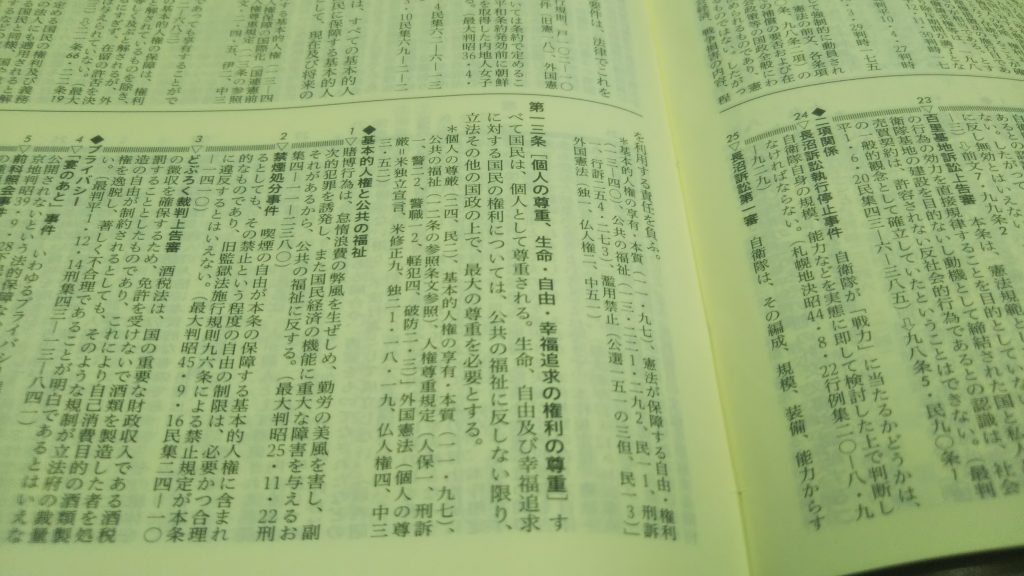

しかし、コロナ禍での生活のあり方や、法律の整備や運用について、改めて「日本国憲法」の精神に照らして考える機会ではないか。藤本尚道弁護士(兵庫県弁護士会)に聞いた。

・・・・・・・・・・・・

吉村洋文・大阪府知事が新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために「個人の自由を制限する」法整備を求めるのに対し、泉房穂・明石市長は、こうした私権制限論に反対し「政治家の責任放棄だ」と批判しています。「自由か、安全か」の二者択一は古くから論議されてきましたが、新型コロナウイルスが国民に与える恐怖感は、ともすれば「安全」を重視するあまり「過度な自由制限」に傾く危険性をはらんでいます。

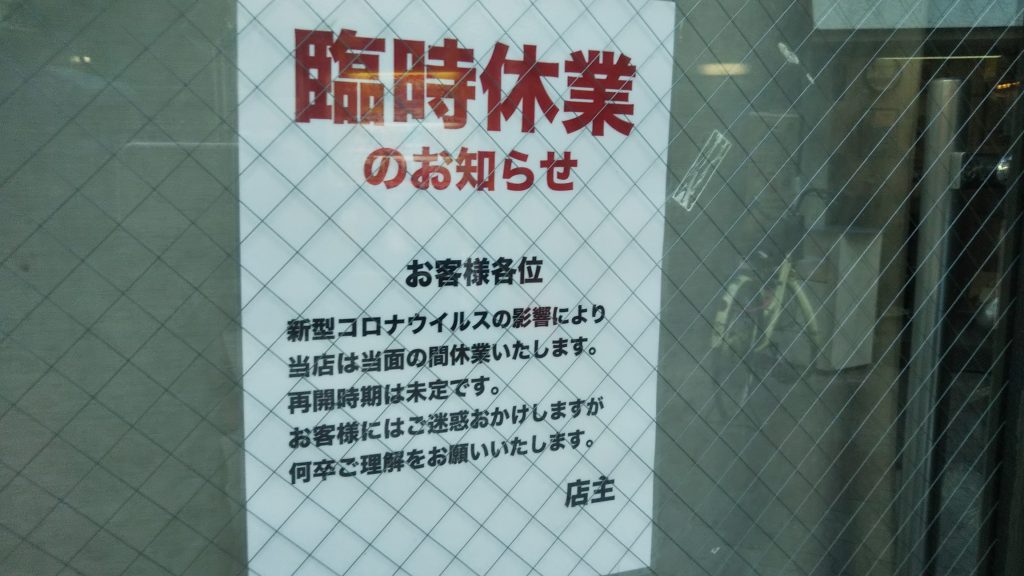

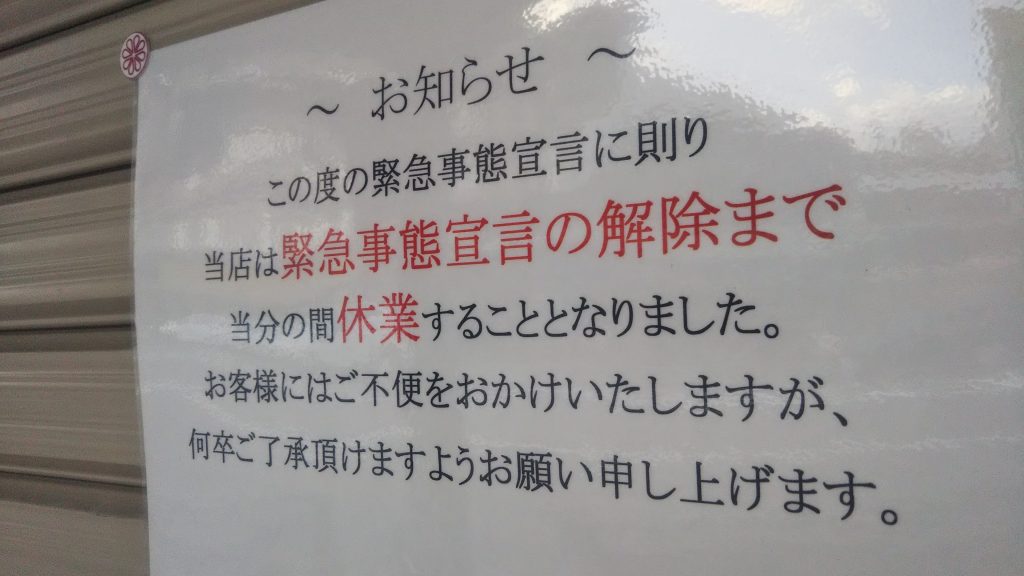

目下(2021年5月3日現在)3度目の緊急事態宣言の対象地域では、必ずしも十分な補償が行われない状況のもと、大型商業施設の休業や酒類を提供する飲食店の休業、そのほかの飲食店の時短営業が要請され、また、私たち市民の不要不急の外出や移動についても「自粛」が求められています。十分な補償がなされないまま「自粛」を求められること自体が不合理ですが、「自粛」が本来は「自発的判断」を意味するにもかかわらず、日本社会における強い「同調圧力」のもとでは、事実上の『強制』として機能してしまっているのではないでしょうか。

生活のために、やむを得ず仕事を続けざるを得ない人々の存在があります。近年、膨大な非正規雇用労働者が創出され、貧困や社会的格差が大きく広がり、どんな状況・条件でも、自ら働かなければ生きていけない人々が数多く存在するのです。その意味で私たちは、広く厚く補償を実施することこそが、人流の増加に歯止めをかける「感染防止策」となることを忘れてはならないのです。