春、新年度の幕開けとともに、入学式や入社式、歓迎会やお花見などの華やかな催しが日本各地で行われます。

しかし、歴史をひも解くと、春は決して楽しいことばかりの季節ではありませんでした。疫病が流行し、人々がその脅威と戦ってきた記録が数多く残っているというのです。そのとき、人々はいったいどのようにして乗り越えてきたのでしょうか?

播磨国総社射楯兵主神社(兵庫県姫路市)の禰宜(ねぎ)・稲岡佳浩さんと、祭務部・尾崎祐彦さんに話を聞きました。(※尾崎の「崎」は、たつさき)

稲岡さんによると、平安時代の書物には、「春の花びらが散るときに疫神が分散して流行病を起こすため、これを鎮遏(ちんあつ)するために鎮花祭(ちんかさい)というお祭りが行われていた」と記されているのだとか。この鎮花祭は、現在も大神神社(奈良県桜井市)や春日大社(奈良県奈良市)などで行われているそうです。

4月には、播磨国総社でも同様のお祭りが行われています。そのはじまりは平安時代よりも前の奈良時代にまでさかのぼるそうで、尾崎さんはこのように解説します。

「播磨国でも疫病が猛威を振るい、人々は大変苦しみました。そこで、医薬の神様とされる兵主大神様に白い布をお供えして疫病退散を願う『白幣祭(はくへいさい)』がはじまりました。当時、白い布は貴重なものであり、それを神様へお供えすることは人々の切実な願いの表れでした」(尾崎さん)

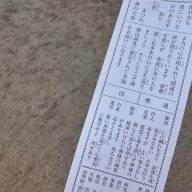

伝承によれば、神様への祈りが通じ、疫病は鎮まったとされています。767年にはじまった白幣祭は、いまもなお播磨国総社で受け継がれており、4月の1か月間、境内には大きな笹竹が立てられ、その枝には白い布が結ばれます。

訪れた人々は、身体健康・家内安全・病気平癒を願いながら、自らの手で白い布を結びます。遠い昔から続く祈りの風習に触れながら、大切な人の健康や平穏を願う時間を持つことができるのだそうです。

春に咲く花といえば桜が有名ですが、同じ時期に開花する桃にも特別な意味が込められているのだそう。

日本最古の書物『古事記』には、イザナギノカミが黄泉の国から逃げる際に、桃の実を投げて追手を退けたという神話が記されています。これを受け、桃は魔除けや長寿の象徴とされてきました。

また、中国でも同様に、桃は邪気を払う果実として珍重されてきたそうです。