空を飛ぶ鳥の目線で描かれる「鳥瞰図」。鳥瞰図の第一人者である神戸市在住の絵師、青山大介さんの半生と作品を特集した展覧会「鳥瞰図絵師 青山大介物語」が兵庫県立兵庫津ミュージアム(同市兵庫区)で開かれている。作品の展示とともに、青山さん自身にもフォーカスした展覧会の開催は初めて。神戸が誇る現代鳥瞰図のトップランナーの魅力をひもとく。

青山さんは1976年、神戸市生まれ。展覧会の前半にあたる第1展示室では、青山さんの子ども時代から現在までを作品を交えた物語仕立てでたどっている。

絵を描くことと、鉄道や船などの乗り物が好きだった幼少時代、神戸工業高校インテリア科では製図の成績がクラスで1番だったこと、卒業後に就職した内装工事の会社で設計図面を手掛け、現場地図でも高い評価を得ていたことなど、現在の青山さんにつながるエピソードと当時の作品が並ぶ。

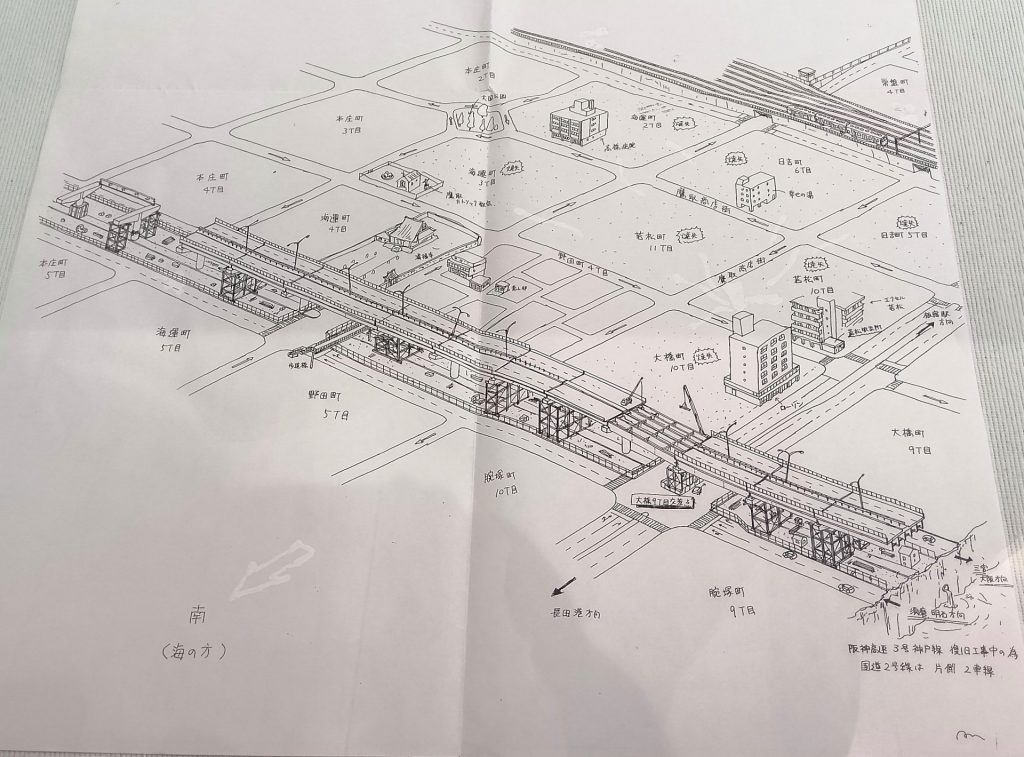

さらに高校の倉庫で見つけた石原正さん(1937~2005年)による鳥瞰図の模写に魅せられた思い出や長田区の自宅が全壊した1995年の阪神・淡路大震災の数日後、「この惨状を記録しなければ」という思いに駆られ、町を撮影して鳥瞰図的な絵を描き始めたことなども紹介。青山さんが鳥瞰図絵師の道に入った経緯がよく分かる構成となっている。

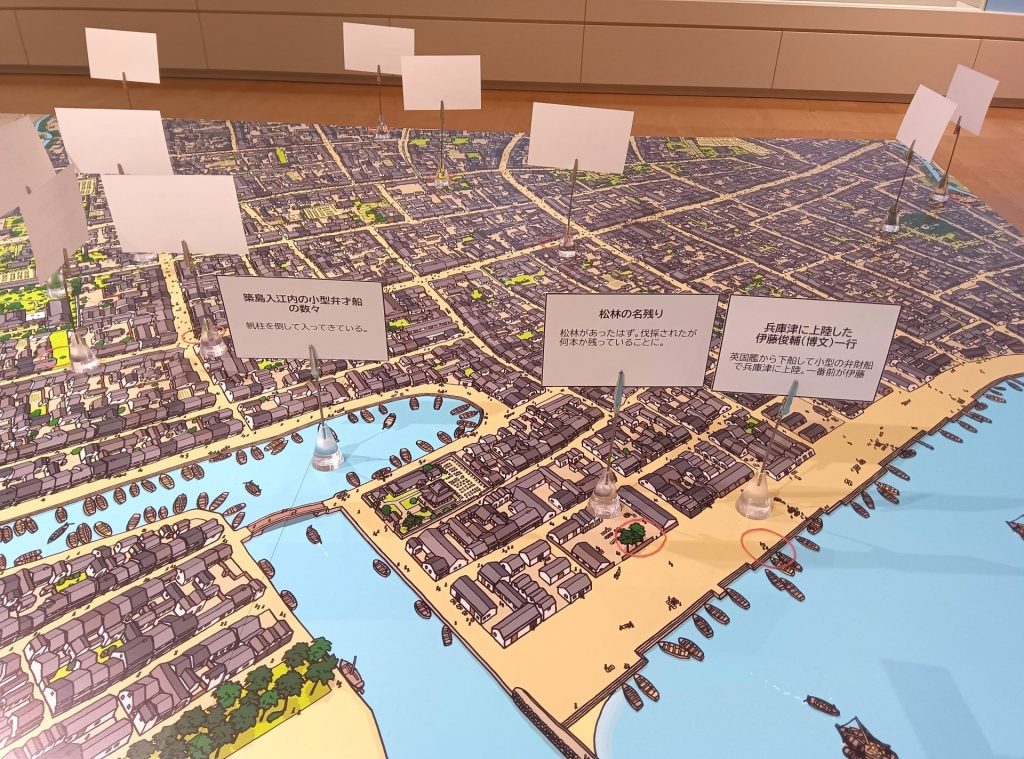

注目作品は「古の港都兵庫津鳥瞰図1868」。同館近くにある古代からの港・兵庫津を1868年(慶応4)年2月4日午前11時40分、空から見た想定で作られた鳥瞰図で、地籍図や歴史資料を参考に、想像も加えつつ制作された。同年は明治新政府が発足した激動の年。時代背景を踏まえながら、船で港に到着した伊藤俊介(後の博文。初代兵庫県知事で初代内閣総理大臣)、道を進む岡山藩の隊列、さらには食い逃げ犯を追いかける飯屋の店主の姿も再現した。作者は「想像が入っていて、実在、事実とは異なる部分がある」と強調するが、細部まであふれるリアリティーによって、今から157年前の兵庫津を上からのぞき込んでいるような感覚になる。