原告の1人、脳性まひのある神戸市の60代の女性は「やっと人間らしく生きようと思っていたのに。国はまだ闘うのか」と憤る。原告は60~90代と高齢で、提訴後に2人が死去した。「もう後がない」というのが本音だ。

女性は「上告の知らせを聞き、情けなかった。私たち、同じ人間ではないか。ひとりの人間として幸せになりたい。普通に暮らしていきたいだけなのに、原告はみな高齢で、亡くなった方もいる。いつまでもこうしたことは続けたくない」と話し、「国は私たちに『ごめんなさい』ただそれだけでいいのに。障がい者に対しての世間の目は冷ややか。本当に腹が立つ。どうして私たちのことを理解してくれないのか」と怒りをぶつけた。

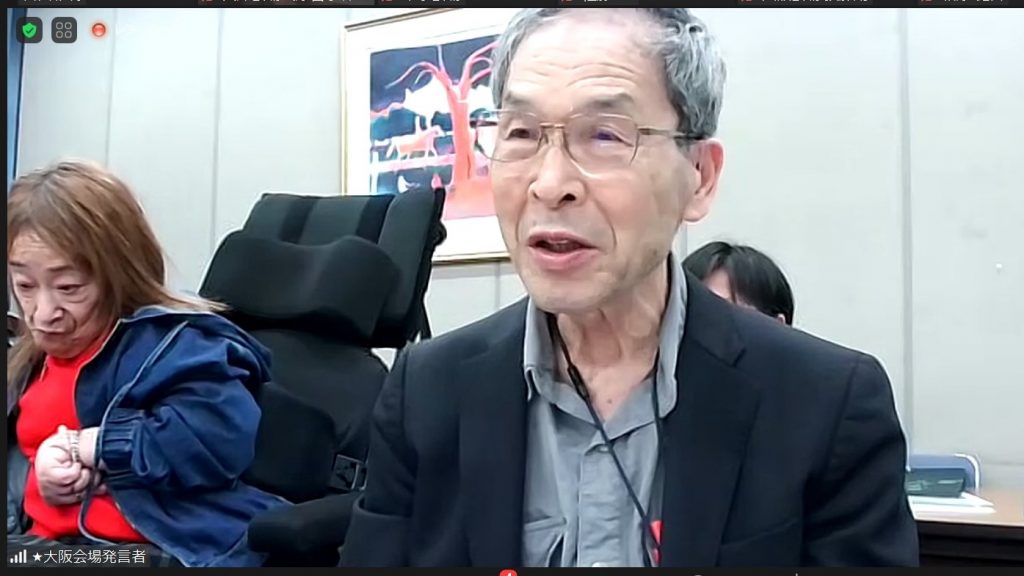

また聴覚障がいがある兵庫県明石市の90代の男性は、2022年6月に、同じく聴覚障がいを持ち、ともに提訴した妻に先立たれた。

「本当に腹が立つ。大阪高裁がようやく私たちのことを理解した判決を出したのに本当に悔しい。明るい気持ちで生活ができない。いつまで差別が続くのだろうか。国はどうして私たちのことを理解してくれないのか。一緒に戦ってきた妻に報告できない」と涙ながらに訴えた。

■「一日も早く政治的解決を」

原告弁護団は、「国はただちに政治解決に向けてかじを切るべきだ。政府と国会が一丸となって、被害者の人生被害に見合う補償と、旧優生保護法問題の解決に向けて早急に取り組むべきだ」との声明を出し、「岸田首相が速やかに被害者と面談し、謝罪するべきだ」とした。

■「上告という暴挙、被害者が亡くなるのを待っているのか」兵庫訴訟弁護団長は怒る

弁護団長の藤原精吾弁護士は、旧優生保護法によって日本社会に根付いた”優生思想”によって、障がい者差別を正当化するかのような風潮が進んだと指摘する。そのうえで国の上告について、「このような国の態度は許せない。反省どころか争いを続け、被害者をさらに苦しませる、許せない暴挙だ」と話し、被害者の心情を察して、「落胆と憤り、これからどうなるのかという不安にさらされている」と代弁した。

そして2001年、ハンセン病患者への隔離政策をめぐり国が敗訴した訴訟で、小泉純一郎首相(当時)が政府内の反対を押し切って控訴しないことを決断し、のちに元患者に補償金を支払う「ハンセン病補償法」が成立したことに触れ、「上告の取り下げはいつでもできる。考え方ひとつだ」と訴えた。

藤原弁護士はさらに、「国(法務省)が上告をしたところで、旧優生保護法の違憲性と賠償を命じた司法判断は変わらない。上告という“時間稼ぎ”は、被害者への負担を強い続けることになる。(高齢の)被害者が亡くなるのを待っているのか」と厳しく批判した。