このところ不安定な空模様が続いていますが、これからはひと雨ごとに秋らしくなっていくようです。今年は梅雨明けが早く暑い夏が長かっただけに涼しい秋が待ち遠しいです。ただ季節の変わり目は体調を崩しやく、コロナウィルスも新たな型が流行っているようです。十分気をつけましょう!

さて来週の特集コーナーは・・・

9月22日(月)

8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも

「9月・セプテンバー」タイトルソング集

9月23日(火)

8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも「お彼岸の中日」によせて

「岸辺・ほとり・向こう」タイトルソング集

9月24日(水)

8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも「9月の異名長月」によせて

「ロング・長い」タイトルソング集①

※長いタイトルの曲もOKです

9月25日(木)

8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも「9月の異名長月」によせて

「ロング・長い」タイトルソング集②

※長~いタイトルの曲もOKです

※放送内容について予告なく変更になる場合があります

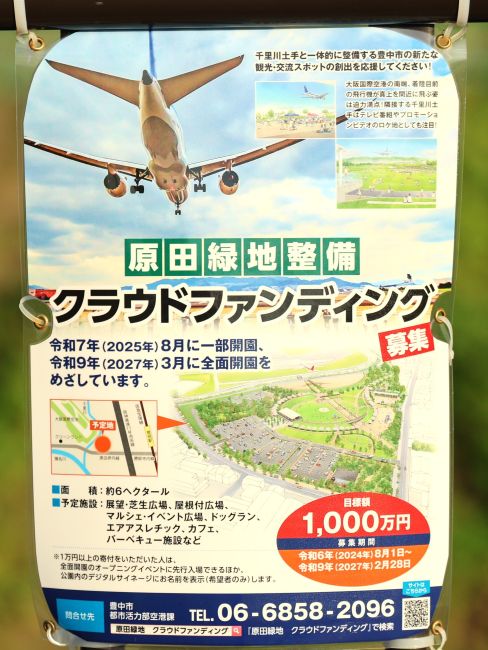

先日豊中市内で見かけたマンホール蓋

2022年に行われたマンホールふたデザインコンテスト一般の部で上下水道事業者賞を受賞した作品。空港があるので旅客機、市の花のバラはすぐにわかりました。ですがもうひとつの野球選手の絵は?と思って調べてみると、豊中は高校野球発祥の地なのです。

毎年夏の甲子園で行われる全国高等学校野球選手権大会ですが、大会の前身である全国中等学校優勝野球大会が初めて開催されたのは、現在の豊中市玉井町3丁目にあった豊中グラウンドなのだそう。そのことが蓋にデザインされていたのですね。

日本エアコミューターATR-42(JA01JC)

日本エアコミューターATR-42(JA01JC)