礼文島観光を終えて香深(かふか)港からフェリーで利尻島に戻ります

この日は晴れて陽射しが強く、さいはての地ながら午前10時過ぎに26.9℃ありました

フェリーターミナルにあるモニュメント

昆布漁でしょうか。「豊漁」のモニュメントも

「レブンアツモリソウ」をモチーフにした形の街灯

乗船するハートランドフェリーが稚内からやってきました

船名は「ボレアース宗谷」。「ボレアース」とはギリシャ神話で「北風の神」を意味し、心地よい「最北の風」を受けて健やかな航海を約束する希望の船出を念願して命名されたそう

10時半過ぎに乗船

一等船室

海の色にも似たカラーのゆったりとした座席

香深港の海面の色。南の島のようなブルー!

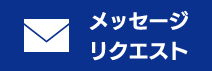

船内で販売される御船印

10時40分出港

礼文島がだんだん遠くなっていきます

代わって利尻島が近づいてきます

空も海も青く利尻山の上部には白い雲!

乗船時間は45分

鴛泊(おしどまり)港に戻ってきました

11時25分着

この日は記念に買った利尻富士のご当地Tシャツを着用

昼食は「名取本店」へ

初日に泊まったホテル近くの郷土料理の店

ホッケ定食

身の厚い脂ののったホッケ

皮を残し完食しました!

店の目の前は海!

昆布が干されていました

このあと360度の眺望が広がる展望台がある富士野園地に立ち寄り空港に向かいます!

利尻・礼文旅レポートつづく・・・

番組内容

懐かしの名曲を中心に三上公也アナウンサーのセレクトで、月曜日から木曜日の朝のひとときを音楽で彩ります。

また、エンタメ、スポーツ、ライフスタイルなど、一日の始まりに入れておきたい情報もお伝えします。

-

-

利尻・礼文旅の最終日はフェリーで利尻島に戻りますが、その前に北のカナリアパークへ立ち寄りました

ここは2012年11月に公開された映画「北のカナリアたち」を記念した施設です

映画ロケのために建てられた小学校の校舎ですが、建材は廃校になったものが使われたとか。それでもロケ後に展示施設として使用出来るようにと基礎工事を含め本格的な建設工事となったようです。

麗端小学校岬分校とあります

本当にあった学校の分校舎のよう

映画ロケのために造られた校舎ですが、この場所にすっかりなじんでいます

入口では主演の吉永小百合さんと子供たちのパネルがお出迎え

これがセット?と思うほどリアルです

子供の背丈に合わせた洗面台。ありましたねぇ

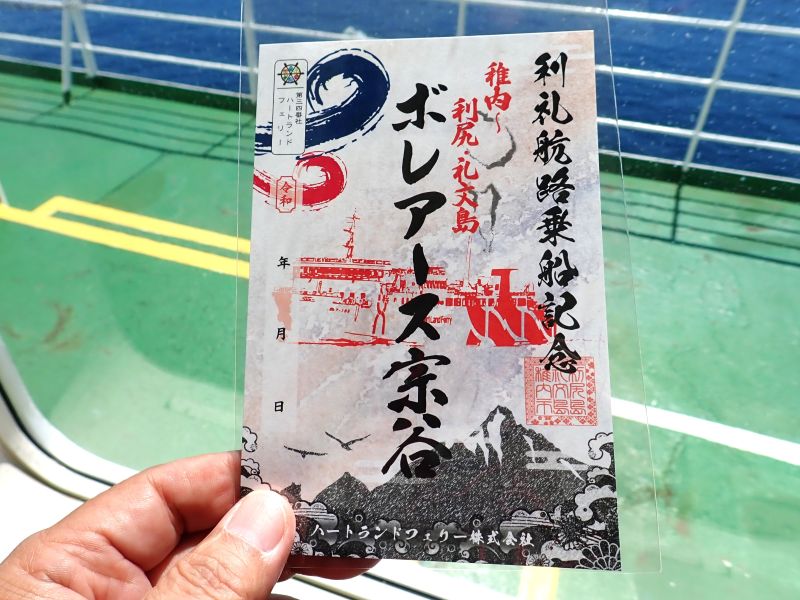

教室内

懐かしさを覚えました

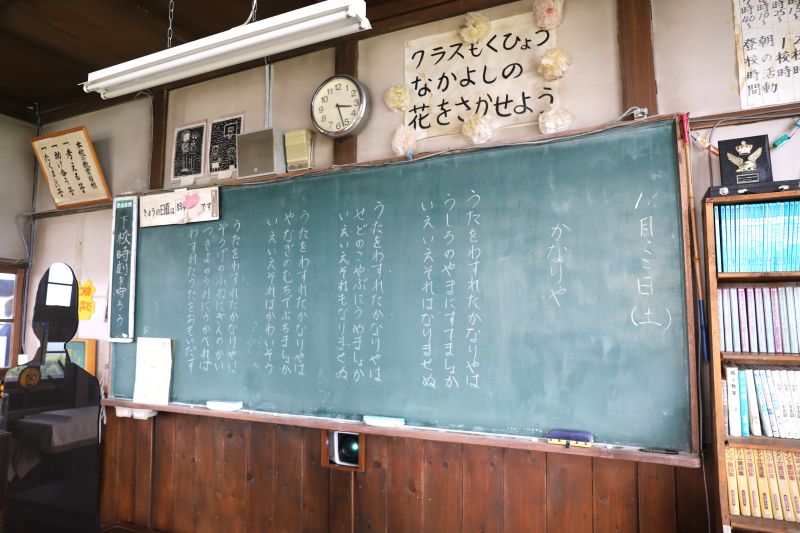

こんな行事予定表の黒板もありましたね。このほかロケが行われた際の写真や衣装なども展示されていました

10時オープンのカフェもありました

校庭にあったベンチとブランコ

雲が無ければこの正面に利尻富士の姿が見えるのですが・・・残念!

このロケーション

一日過ごしてみたいと思った場所でした

営業期間:5月~10月(期間中は無休)

9:00~17:00 入場は無料です

利尻・礼文旅レポートつづく・・・ -

礼文島の朝、部屋から目の前に利尻富士が見えましたがてんぺんには雲が掛かっていました。稚内からのフェリーが入港してきました。入港時には汽笛を2回、出港時には1回それぞれ鳴らすので船が見えずとも入った来たか出て行ったかはわかります

目の前が海というホテル咲涼に宿泊

香深(かふか)地区は島の玄関口であるフェリーターミナルがある、島内で一番大きな地区です

ウニ殻発見。中は食べられたか・・・

小高い丘の上に町立の小学校と中学校が建っています

島内に信号は2か所あり、そのうちの一ヶ所がココ。もう一ヶ所は北部の船泊地区の保育所前にあります。もともと信号など必要のない島ではあるのですが、信号に馴染みのない子どもたちのために教育用として設置されたそうです

通学路には信号機や横断歩道の標識があります

丘の上の学校は津波などの際の避難場所にになっています

丘の上に続く坂道。「学校坂道」とありました

信号近くにも入口がありました

冬場の風雪から身を守るための施設なのですね

中に入ってみましたが暑い!蜘蛛の巣もありました

滑り止めの資材が置かれていました

こんな時期にアジサイが咲き誇っていました

こんな小さな滝もありました

流れる先は海

斜面には雪崩防止柵も

郵便局前にあった自販機

離島ゆえ若干割高な価格設定に

冬場は雪深いのでしょう。道路には紅白のポールが立っていました

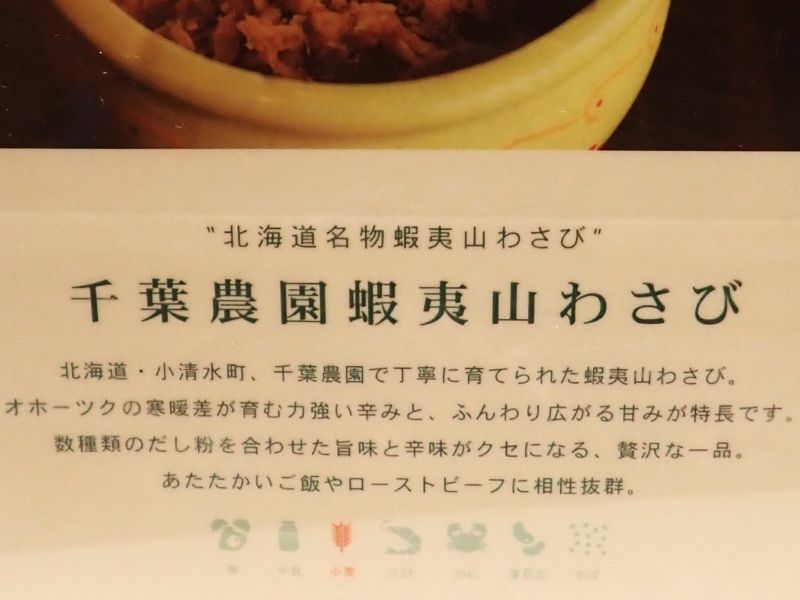

ところで前日夜の食事、朝の食事はともに和洋ブッフェ形式で、食べたいものを食べたいだけ、飲み物(アルコール)もオールインクルーシブで飲み放題!でしたが、人が多く料理写真は撮れず。イカそうめんやホッケのちゃんちゃん焼きのほか、タコ、ウニ、カニ、貝、海藻など海の幸を使った料理が並んでいました。その中で初めて口にしたのが「蝦夷山わさび」なるもの!

礼文のものというわけではありませんが、北海道名産のようで鮭のほぐし身も入っていて刺身に付けたりご飯にのせて食べたりと、ピリッとして美味しいものでした

千葉農園の商品でネット通販でも買えるようです

レストランへの通路では掃除ロボットが働いていました

ホテル内の礼文温泉も良いお湯でした(^^♪

利尻・礼文旅レポートつづく・・・ -

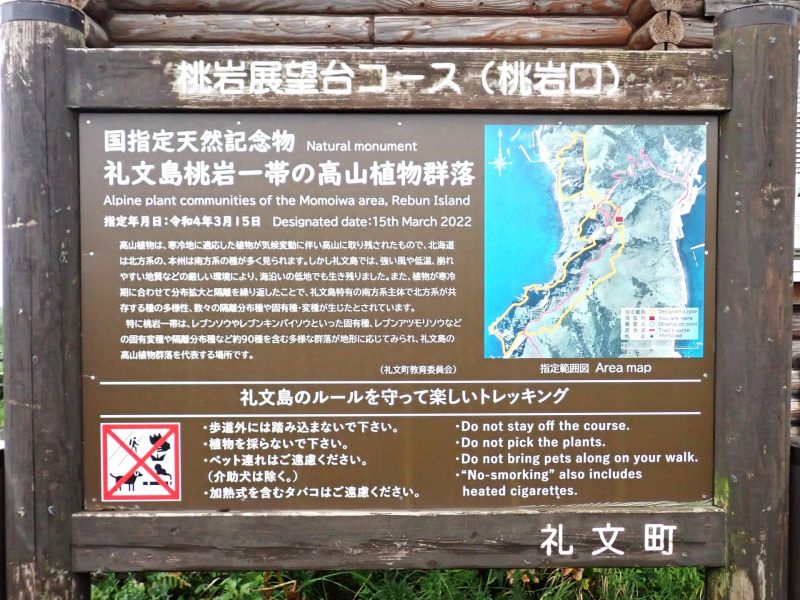

礼文島旅の午後は人気のトレイルコース「桃岩展望台コース」を歩きました。桃岩登山口から丘陵の尾根を歩く全長5.7kmのコースです

東の香深地区と西の元地地区を結ぶ桃岩トンネルですが、新しいトンネルが開通したことで旧桃岩トンネルは完全にふさがれていました

ここから桃岩展望台を目指します

礼文島ならではの手つかずの大自然や独自の地形を見ながらのトレッキング

北海道でもクマは生息していないので安心して歩けますが、風が強いので雨でも傘はさせません。雨具が必要な場合は上下セパレートタイプのカッパが要ります

背の高いのは「エゾニュウ」

草原でも草の無い斜面がありました。なんでも草をも生えさせないほど強い西風が吹くため風の通り道になる斜面はこのようになるのだそう

登山口からほどなくして桃岩レンジャーハウス(監視員駐在所)へ。その奥にトイレがあります

桃岩展望台にトイレは無いのでここで済ませます

トレッキングの基本は長袖・長ズボン、帽子(陽射しが強い)、あれば手袋、雨具は上下分かれたカッパを着用のこと。風が強いので傘は使用禁止です。足元は履きなれたスニーカーでOK。あとは飲み物、汗拭きタオルは必携です

レンジャーハウス前には駐車場があり、レンタカーだとここまで車で乗り入れ可能。洒落たバイクのナンバープレートを見かけました(写真加工してあります)

「花の浮島」といわれる礼文島、あちこちに高山植物が咲いていました。礼文島の標高100mは本土の2,400mクラスの山と同等の高山植物に出会えるそう。もちろん空気が薄かったり気圧が低かったりということはありません(笑)

桃岩展望台に到着

目の前に桃岩が臨めます。昔は地元の子供たちも遠足で上っていたそうですが、現在は調査目的以外の立ち入りは出来ません

この辺りは高山植物が咲き誇る場所とのこと

正面に見えるのが猫岩。海の上に猫が背を丸めて座っているように見えることから猫岩と呼ばれています

利尻島を望むスポットも

左側奥に見える尖った山が礼文岳(標高490m)

晴れていたら最高の眺めなのでしょう

眼下に見える香深の港

礼文島にはトドマツが場所によって背丈を変えて生息。エゾマツは殆ど無いそう。わずかな距離でも利尻島とは生態系が違うようです

山の上には通信アンテナが立ち並んでいました

東は笹の原っぱ、西は花が咲く斜面と、島の東と西では生態系ががらりと違うのが礼文島の特徴。冬場は風速22mの風に煽られ土の面が露出しています。草木も生えない強い風が吹くのです

この登山道を歩いてきました

午後は雨予報で時折小雨の降るときがありましたが大雨になることはありませんでした。下山時には青空もうっすら見え天気は回復傾向に。

坂道を降りてきました

ここから見ると桃のように見えました

道すがら見かけた山野草を!

「シオヤマギク」

「チシマフウロ」

「ウメバチソウ」

ヨーロッパのエーデルワイスの仲間といわれる「レブンウスユキソウ」。見頃は過ぎてしまっていました(残念)

「ツリガネニンジン(青)とクサレダマ(黄)」

「ツリガネニンジン」

「クサレダマ」

「イブキトラノオ」

「ハナイカリ」

「キタノコギリソウ」

「ヤマハハコ」

多肉植物の「レブンイワレンゲ」

心地よい汗をかきつつさいはての島の自然を満喫出来ました!

利尻・礼文旅レポートつづく・・・ -

礼文町の船泊地区にある高山植物園へ

5月から9月にかけて開園している施設で、約50種類の高山植物が季節ごとに見ることが出来る施設です

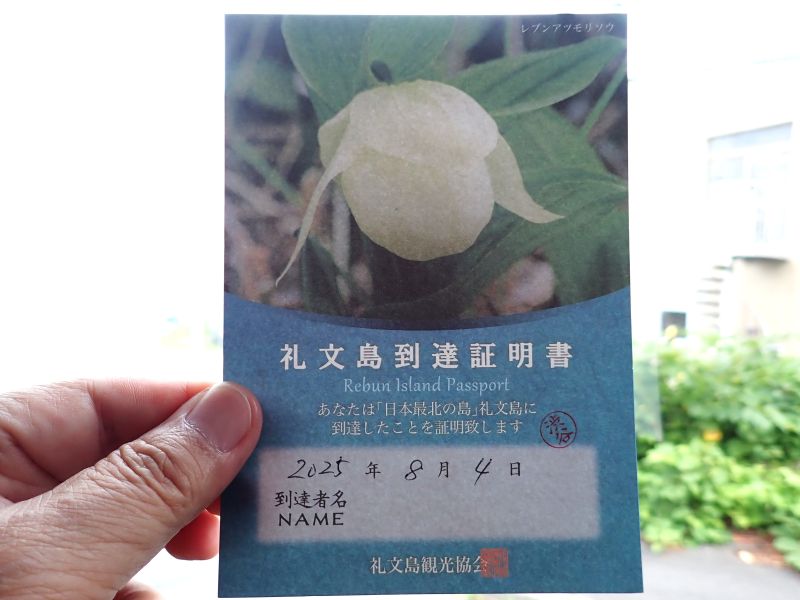

礼文島で花といえば「レブンアツモリソウ」

訪れた時には花は終わっていましたが植物園には鉢植えがありました

「レブンアツモリソウ」はラン科の女王ともいわれる礼文島の固有種です。5月下旬から6月中旬にかけて咲く花ですが、今年は咲いても花が小さかったそう。温暖化の影響が出ているのでしょうか

花が瓶の中で保管展示されていました

起伏のある園内を散策

「オニユリ」にとまるキアゲハ

「ツリガネニンジン」

「アサギリソウ」

「タカネナデシコ」

「ヒレハリソウ」

「エゾカワラナデシコ」にとまるキアゲハ

「レブンソウ」

「ネジバナ」

「チシマワレモコウ」

「ハマナス」

「ヤナギラン」

「ウドの花」

「ヒヨドリバナ」

「ハナイカリ」

礼文町のマスコットキャラクター「あつもん」がいました

このあと昼食を食べにフェリーターミナルのある香深に戻ります。途中道道40号沿いの丘の上に小さな神社がありました。

島内にはいくつかの神社がありますが、昔船泊の村は一区から六区に分かれたそうで一区にあるので一区神社のようです。

ところで礼文島内では約3500年前の縄文遺跡が次々と発掘されています。道道40号線沿いにも発掘現場がありました。人骨なども見つかっているそうですよ

フェリーターミナルのある香深に戻り昼食。稚内からのフェリーが入港してきていました

地元の漁協が運営する海鮮処「かふか」。土産物や生活用品を売るショップ(マリンストア)も併設されています

2回のレストランへ。うに丼食べました!

エゾバフンウニとキタムラサキウニの相盛!ちなみにバフンウニは餌として昆布しか食べないそうでその旨みがウニの身に付いて濃厚な味わいになっているのですね。近年ウニは海水温の上昇などでウニ自体の個体数や実入りが減っているそう。ウニ漁に出られる回数もシケなどによって減っているとか。高価な食材になっているのも仕方ありません。あ、値段はご想像にお任せします!

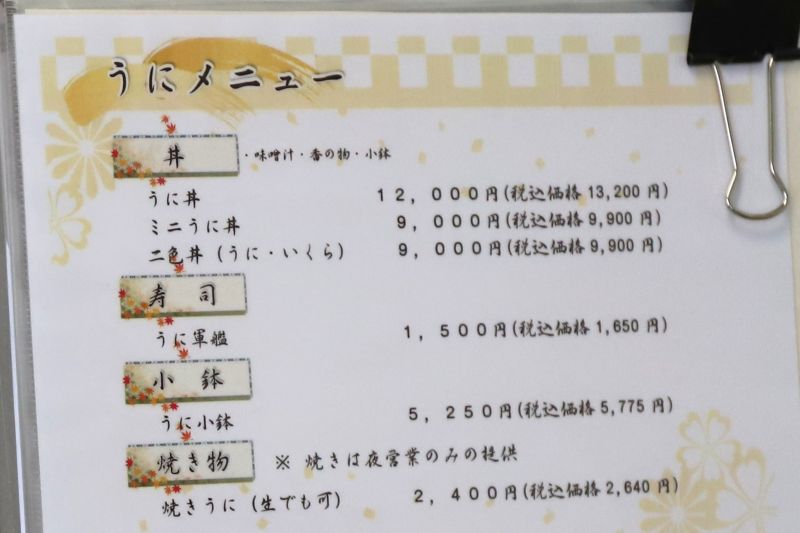

※追記

リスナーの方々から「値段が気になる・・・」というメッセージをいただきました。メニュー表写真載せます

1階に物販のお店がありました

ウニ採取などに欠かせない水中透視器

木製のものもありました。ウニもですが道具も高価です

コンビニ&スーパー的なお店ですが営業時間は意外に短いのですね

礼文町のマンホール蓋。ラン科の女王といわれる「レブンアツモリソウ」がデザインされています

予報通り午後にザーッと雨が降りました。ちょうど食事中でした。このあとは礼文島南部の桃岩展望台からキンパイの谷までトレイルコースを歩きます。雨だけが気がかりです

利尻・礼文旅レポートつづく・・・