皆さんは「災害時帰宅支援ステーション」をご存知でしょうか。

2011 年の東日本大震災では首都圏の交通が麻痺し、多くの帰宅困難者が発生しました。2018 年の大阪北部地震でも鉄道の運休等により交通網が混乱しました。さらに近年では、2025 年の大阪・関西万博において大阪メトロ中央線が停止し、約 1.1 万人の来場者が会場で一夜を過ごすなど、大規模な帰宅困難が生じたことも記憶に新しいところです。

近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震などの大災害では、鉄道など公共交通機関の運転見合わせ等により、多くの帰宅困難者の発生が想定されます。その際、「むやみに移動しない」ことが基本原則となります。

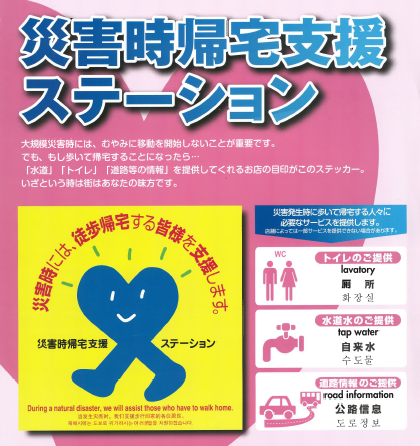

そこで、職場や一時滞在施設に留まった後に、徒歩で帰宅する方を支援するために設けられているのが「災害時帰宅支援ステーション」です。

これらのステーションでは、通行可能な道路情報の提供をはじめ、水道水の提供、トイレの利用など、徒歩で帰宅するために必要な基本的な支援を受けることができます。

関西広域連合では、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、三重の各府県が連携し、コンビニエンスストアや外食チェーンなどの事業者の協力を得て取り組みを進めています。

2025 年 7 月 1 日時点では、関西地域で 12,432 か所 の店舗が「災害時帰宅支援ステーション」として登録されています。この取り組みは関西だけでなく、関東をはじめ全国へ広がっています。

ステーションの目印は、お店の入口などに貼られた黄色と青色のステッカーで、「災害時には、徒歩帰宅する皆様を支援します」という文言と、足の生えたハートマークのイラストが描かれています。

いざという時に備え、通勤や通学のルートにこうしたステーションがあるか、日頃から確認しておきましょう。

また、関西広域連合では、「帰宅困難者 NAVI」という地図サイトを運用しています。

この NAVI を利用すると、出発地と目的地を入力するだけで、徒歩での帰宅ルートや、沿道にある災害時帰宅支援ステーション、一時退避場所などを地図上で確認することができます。

災害はいつ起こるかわかりません。いざという時に備え、日頃から帰宅ルートの確認や、身近な支援ステーションの位置を把握しておきましょう。